Geldtheorie

Als Geldtheorie wird in der Volkswirtschaftslehre eine Vielzahl von Theorien bezeichnet, die sich mit dem Geld, den Geldfunktionen, den Beziehungen der geldwirtschaftlichen Größen untereinander und den Geldströmen zwischen der Geldwirtschaft und der komplementären Güterwirtschaft befassen.

Allgemeines[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Geldtheorien analysieren und erklären, welche Rolle Geld, Kredit und Zins im Wirtschaftsablauf spielen.[1] Große Bedeutung haben in den Geldtheorien die Finanzmärkte, insbesondere deren Teilmarkt – der Geldmarkt. Auf ihm bestimmen Geldangebot und Geldnachfrage die Geldmenge. Geldtheorien befassen sich zudem mit Geldfunktionen, geldbezogenen volkswirtschaftlichen Kennzahlen und der Geldschöpfung.[2]

Zu den monetären Theorien zählen neben der Geldtheorie auch die monetäre Außenwirtschaftstheorie, die sich mit den Geldeffekten in Verbindung mit den Devisenmärkten befasst.[3] Weitere, die Geldtheorien beeinflussenden Richtungen sind die Inflationstheorie, die Zinstheorie und die Theorie der Geldpolitik.

Zentrales Erkenntnisobjekt der Geldtheorien ist das Geld. Darunter wird alles zusammengefasst, was als Zahlungsmittel in einer Volkswirtschaft akzeptiert wird. Unterschieden wird zwischen Bargeld (Banknoten und Münzen), die als gesetzliche Zahlungsmittel fungieren, und Buchgeld in Form von Bankguthaben auf Girokonten. Da Geld und Liquidität eng miteinander verknüpft sind, ist die Liquiditätstheorie eine die Geldtheorie flankierende Theorie.

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Geldtheorien sind so alt wie das Geld selbst. Obwohl bei Platon keine ausgearbeitete Geldtheorie nachzuweisen ist, lassen seine geldpolitischen Richtlinien – z. B. seine Abneigung gegen den Gebrauch von Gold und Silber, oder seine Idee einer heimischen Währung, die im Ausland wertlos wäre – erkennen, dass er davon ausging, dass der Wert des Geldes von seiner stofflichen Substanz unabhängig sei. Aristoteles hingegen vertrat genau die entgegengesetzte Theorie.[4] Joseph A. Schumpeter spricht im ersten Fall von „Chartal-Theorie“, im anderen Fall von Metallismus oder der „metallistischen Theorie“ des Geldes.[5]

Im Mittelalter war das Geld zentrale Frage für die Finanzierung, insbesondere der militärisch bedingten Ausgaben der Territorialherren, die oft durch Geldabwertung bzw. Münzverschlechterung bestritten wurde. Die von Thomas von Aquin bzw. Tholomeus von Lucca vertretene Meinung, das Geld sei Besitz des Herrschers und könne in seinem Wert frei von ihm festgesetzt werden, wandelte sich dahingehend, dass es vielmehr der Allgemeinheit gehöre und der Geldwert somit von den Ständen zu bestimmen sei. Diese Sichtweise wurde am akzentuiertesten von Nikolaus von Oresme in seinem um 1358 verfassten Tractatus de mutatione monetarum vorgebracht. Gabriel Biel übernahm um 1516 Oresmes Argumente und passte sie den damals herrschenden Verhältnissen an, wobei er nicht ganz so rigoros auf der Geldwertstabilität beharrte wie Oresme.[6]

Erste, mit wissenschaftlichen Methoden durchgeführte Lehren stammen vom baskischen Theologen Martin de Azpilcueta, der bereits 1556 auf den Zusammenhang zwischen Edelmetallimporten und der Preissteigerung hingewiesen hatte.[7] In einen größeren Zusammenhang brachte dies Jean Bodin, der 1568 erkannte, dass für die große Geldentwertung seiner Zeit nicht Wucher der Händler, sondern das Verhältnis der Geldmenge zur Gütermenge verantwortlich sei.[8] Sein Werk erschien 1624 auf Deutsch.[9] Ursache der Preissteigerung war die Erhöhung der Geldmenge infolge der gestiegenen Produktion und Einfuhr von Edelmetallen. Bodin stellte Geldmenge und Gütermenge auf einer Waage gegenüber, ein Ungleichgewicht zwischen beiden galt als Inflation. Wie der Buchtitel verrät, handelt es sich um eine Antwort auf ein Paradoxon des Jean de Malestroit vom März 1566, wonach bei Gold- und Silbermünzen ein Verlust entstehen könne, obwohl es zum selben Preis zurückgenommen wird wie bei der Geldausgabe.[10][11]

Von wesentlicher Bedeutung für die vorklassische Geldtheorie sind die Arbeiten von Locke, Petty, Hume und Cantillon. Bereits im Jahre 1692 befasste sich John Locke mit der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Der wahre Geldwert liegt ihm zufolge in der Zirkulation und deren Geschwindigkeit (englisch quickness of circulation).[12] William Petty war 1695 der Auffassung, dass die Verschlechterung der Geldqualität den Vorteil biete, das Horten zu verhindern und die Umlaufgeschwindigkeit zu erhöhen.[13] David Hume wurde bekannt für seine Auffassung von der reinen Dichotomie des Geldes, die in einer Trennung des güterwirtschaftlichen und geldwirtschaftlichen Sektors zum Ausdruck kommt,[14] wobei die Inflation allein im geldwirtschaftlichen Sektor ihre Ursachen habe.[15] Richard Cantillon gilt als erster Geldtheoretiker, der die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes (französisch vitesse de la circulation) 1755 in das Zentrum seiner Forschung stellte.[16]

- Klassische Geldtheorien

Die Currency-Theorie (Vertreter vor allem: Henry Thornton und David Ricardo) sah seit 1809 das Geldangebot als exogen (durch die Geldpolitik bestimmt) an, weil die Zentralbank die Geldmenge autonom bestimme; das Geld entstehe erst durch das Geldangebot. Für Ricardo entsprach die vorhandene Geldmenge (Geldangebot) dem Geldbedarf (Geldnachfrage).[17] Eine Veränderung der Geldmenge führt nach Auffassung von Ricardo zu einer proportionalen Preisänderung, denn jedes „Zuviel an Papiergeld (wird) den Wert des Umlaufsmittels im Verhältnis zu diesem Übermaß herabsetzen“.[18]

Die klassische Quantitätstheorie war ein Resultat dieser Sichtweise. Sie besagt, dass sich eine Veränderung der umlaufenden Geldmenge direkt proportional auf das gesamtwirtschaftliche Preisniveau auswirkt, während das reale gesamtwirtschaftliche Einkommen (der um Preisveränderungen bereinigte Wert aller produzierten Güter und Dienstleistungen) vollkommen unabhängig von Höhe und Veränderung der umlaufenden Geldmenge ist. Die klassische Quantitätstheorie wurde zunächst von David Hume beschrieben. 1848 wurde sie von John Stewart Mill[19] und 1911 von Irving Fisher[20] dargestellt. Die Geschichte und kritische Bewertung der Quantitätstheorie ist heute umfassend belegt.[21]

Die Banking-Theorie (Vertreter vor allem: Thomas Tooke, John Fullarton) ging ab 1844 dagegen davon aus, dass die Geldnachfrage ein entsprechendes Geldangebot schaffe, so dass das Geld durch Geldnachfrage auf dem Geldmarkt entstehe (endogen).[22] Der Banking-Theorie zufolge stehen hinter jeder Geldnachfrage güterwirtschaftliche Vorgänge, so dass die Kredite nach Abschluss der mit der Güterproduktion verbundenen Transaktionen automatisch wieder zurückfließen (englisch law of reflux; Fullartonsches Rückstromprinzip).[23] Weitgehende Unterstützung für Fullarton kam von John Stuart Mill.[24]

- Metallismus – Nominalismus

Der zuerst aufgekommene Metallismus beschrieb vorgefundene Tatsachen, indem er den Geldwert alleine vom Metallwert der Münzen abhängig machte. Hierhinter verbarg sich die Auffassung, dass dem Geld ein Metallwert innewohnen müsse, der den Geldwert bestimme.[25] Bei den später aufkommenden Banknoten erstreckte der Metallismus deren Geldwert auf die vorhandene Gelddeckung.[26] Hauptvertreter waren Werner Sombart[27] und Walther Lotz.[28]

Bei der gegensätzlichen Geldtheorie des Nominalismus beruht der Geldwert nicht auf dem Stoffwert des Geldes, sondern auf staatlicher Autorisation durch Denomination des Nennwerts von Münzen und Banknoten.[29] Der zunächst juristisch geprägte Nominalismus entwickelte sich zu einer wirtschaftstheoretisch orientierten Lehre vom Geld als einer staatlich geschützten Anweisung auf einen entsprechenden Anteil am Sozialprodukt. Als Begründer gilt Georg Friedrich Knapp.[30]

- Marxismus

Der Begründer des Marxismus, Karl Marx, hat keine in sich geschlossene Geldtheorie entwickelt.[31] Er kritisierte die Klassiker der politischen Ökonomie dafür, nicht zwischen konkreter Arbeit, die Gebrauchswert schaffe, und abstrakter Arbeit, die Tauschwert bzw. Wert bilde, unterschieden zu haben.[32][33] Da sie qualitative Aspekte bzw. den Charakter der wertbildenden Arbeit vernachlässigt hätten, sei ihnen entgangen, dass Wert und Wertform notwendig miteinander zusammenhängen.[32] Marx kritisierte die Position, wonach Geld nur ein Mittel ist, das kluge Warenbesitzer ausgedacht haben, um den wachsenden Tausch zu erleichtern.[34] Laut Marx erfordert der Wert eine angemessene Form, nämlich die Geldform.[35] Geld, der materielle Träger dieser Form, ist demnach strukturell notwendig: die Mitglieder einer Gesellschaft, in der das Arbeitsprodukt typischerweise die Warenform annimmt, können ihren gesellschaftlichen Zusammenhang nur aufgrund des Geldes herstellen.[34]

Eine umfassende Analyse des Geldes entstand 1857[36] und bildete den Kern des Kapitels über Geld in seinem Hauptwerk „Das Kapital. Band I“.[37] Für Marx ist das Geld der „konstituierte Wert aller Dinge. Es hat daher die ganze Welt, die Menschheit wie die Natur, ihres eigentümlichen Wertes beraubt. Das Geld ist das dem Menschen entfremdete Wesen seiner Arbeit und seines Daseins, und dieses fremde Wesen beherrscht ihn, und er betet es an.“[38] Nach der Marxschen Werttheorie entwickele sich der Geldwert aus dem Tauschwert der Waren, der sich für die Hersteller im Tausch realisiere. Der Tauschwert ergibt sich für ihn aus dem Verhältnis von Ware zu Ware, wobei sich Geld durch Aussonderung einer bestimmten Ware als „Geldware“ entwickelt. Gold als Geldware müsste demnach selbst einen Wert besitzen, was Kontroversen über die Marxsche Werttheorie ausgelöst hat. Aus seiner Warenanalyse lässt sich die Form des Geldes nicht adäquat ableiten.[39] Geld ist für Marx nicht nur eine quantitative Größe, sondern in seiner Form Ausdruck eines gesellschaftlichen (qualitativen) Produktionsverhältnisses und damit „ein bloßes Zeichen“.[40] Geld ist Marx zufolge endogen und nicht neutral: Menschen verkaufen Ware gegen Geld () und verwenden das Geld zum Kauf einer anderen Ware ( ), so dass bei ihm der Geldumlauf durch den Warenumlauf bestimmt wird.[41]

Die Einordnung seiner Geldtheorie ist umstritten,[42] weil einerseits unter anderem die stark wertende Geldtheorie des Marxismus Geld als sozioökonomisch erzeugtes „Blendwerk“ erscheinen lässt, das die „wahren Werte“ verfälsche.[43] Andererseits hat sie die Kontroverse jener Zeit zwischen Metallismus und Nominalismus durch eine heute überholte metallistische Auffassung nicht beenden können. Die Leistung Marxens für die Geldtheorie besteht nicht in der Aufstellung neuer Thesen, sondern in der Art und Weise, wie er die vorgefundenen Lehrsätze untereinander verschmolzen und seinem System eingefügt hat.[44] Nach Marx wird Geld zum Fetisch. Dieser Geldfetisch setzt den Warenfetisch fort und erreicht seinen Höhepunkt im zinstragenden Kapital bzw. im Kapitalfetisch.[45]

- Neoklassische Geldtheorien

Léon Walras hat 1886[46] als erster den Versuch unternommen, auf der Grundlage des Grenznutzenkalküls die Geldtheorie in die allgemeine Gleichgewichtstheorie einzubauen.[47][48] Er ging davon aus, dass der einzige Nutzen des Geldes im Erwerb eines anderen Gutes besteht. Geld erbringe eine Dienstleistung, indem es den Zeitraum zwischen der Entstehung des Einkommens und der Güternachfrage überbrückt.[49] Geld dient zum Ausgleich der nicht synchronisierten Zahlungsein- und -ausgänge. In der vierten Auflage seiner „Elements d’économie politique pure“ hat Walras 1900 seine Geldtheorie abschließend dargestellt.[50]

Wichtige Beiträge zur Neoklassik lieferte die Österreichische Schule. Ihr Begründer Carl Menger nahm spätere Erkenntnisse von John Maynard Keynes vorweg, als er 1909 bereits zwischen der Transaktionskasse für die Güternachfrage und der Spekulationskasse als Liquiditätsreserve unterschied: „…für die Reserven mancherlei Art, für die Sicherstellung ungewisser, in zahlreichen Fällen tatsächlich überhaupt nicht stattfindender Zahlungen … bereitgehalten werden muss“.[51] Ludwig von Mises widmete sich 1912 in seiner Habilitationsschrift „Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel“ umfassend der Geldtheorie, wobei es ihm gelang, das Geld in die Grenznutzentheorie zu integrieren.[52][53] Er zeigte, dass jede Geldmenge gleichermaßen optimal ist, denn eine Erhöhung der Geldmenge stiftet keinerlei sozialen Nutzen (anders als die Erhöhung der Gütermenge), sondern führt zu einem Kaufkraftverlust des Geldes.[54] Friedrich August von Hayek brachte 1933 seine „Beiträge zur Geldtheorie“ heraus, an der Marco Fanno (Geldmarkttheorie), Marius Holtrop, Johan Koopmans, Gunnar Myrdal und Knut Wicksell mitwirkten.[55]

Die Cambridge-Schule um Alfred Marshall und Arthur Pigou betonte, dass die Geldhaltung eine rationale Wahlhandlung darstelle und damit die mikroökonomische Nachfragetheorie anzuwenden sei, in der vor allem die Opportunitätskosten der Geldhaltung und die Präferenzen der Wirtschaftssubjekte zu berücksichtigen sind.[56]

- Keynesianismus

John Maynard Keynes befasste sich 1930 erstmals umfassend mit geldtheoretischen Fragen.[57] Das in zwei Bänden veröffentlichte Werk ist eine umfassende Abhandlung über Geldtheorie und Geldinstitutionen. Es legt Keynes’ Unzufriedenheit mit dem Stand der ökonomischen Theorie sowie mit der Geldpolitik Großbritanniens in den 1920er Jahren offen.[58] Er lieferte 1936 mit seiner Liquiditätspräferenztheorie die Grundlage für die Erklärung der Geldhaltung bzw. Geldnachfrage. Die Geldnachfrage hängt nach dieser Theorie aus dem Transaktionsmotiv von der realen Einkommenshöhe ab, die auf das Vorsichtsmotiv zurückgehende Geldnachfrage wird durch die Einkommenshöhe und den Zins und die auf das Spekulationsmotiv zurückgehende Geldhaltung wird allein vom Zins bestimmt.[59]

Der von Keynes begründete Keynesianismus wurde unter anderem durch John Richard Hicks vertreten, Weiterentwicklungen kamen von William Baumol oder James Tobin. Hicks entwickelte 1937 die geldtheoretischen Ansätze von Keynes zum IS-LM-Modell weiter.[60] Die von Keynes vorgenommene Analyse war im Wesentlichen verbaler Natur. In der Folgezeit wurde sie formalisiert und erweitert. Hicks überführte die Keynessche Argumentation in ein mathematisches Mehrgleichungssystem, das unter der Bezeichnung IS-LM-Modell als Neoklassische Synthese für einige Jahrzehnte die Makroökonomie stark beeinflusste.[61] Ein Bestandteil des IS-LM-Modells ist die Keynessche Geldnachfragetheorie (Liquiditätspräferenztheorie). Sie stellt insofern eine Erweiterung der klassischen Sichtweise dar, als nun auch eine zweite Funktion des Geldes, nämlich die Wertaufbewahrungsfunktion, berücksichtigt wurde. Die Formalisierung bildete die Grundlage für die keynesianisch orientierte Geld- und Fiskalpolitik der 1950er und 1960er Jahre. Ein wesentliches Problem bestand darin, dass Inflationserwartungen nicht hinreichend berücksichtigt wurden.

- Monetarismus

Der Monetarismus gilt als Gegenkonzept zum nachfrageorientierten Keynesianismus. Ab 1956 entbrannte ein Streit, ob Geld auch Vermögen darstelle. Dies führte 1960 zur Unterscheidung zwischen Außengeld und Innengeld.[62] Da beim Außengeld keine Verbindlichkeit des Privatsektors (Unternehmen, Privathaushalte und Geschäftsbanken) entsteht, ist es Vermögen, beim Innengeld entstehen durch das Kreditgeschäft der Geschäftsbanken an Unternehmen und Privathaushalte Forderungen (des Bankwesens) und Verbindlichkeiten (der Kreditnehmer), also konsolidiert kein Vermögen.[63]

Hauptvertreter des Monetarismus waren Milton Friedman, Karl Brunner oder Allan Meltzer. Friedman erhob 1963 die Geldmenge zur zentralen Stellgröße im Rahmen der Geldpolitik der Zentralbanken.[64] Ein zu starkes Wachstum der Geldmenge ende in einer Inflation, ein zu schwaches in einer Deflation. Geldmengenwachstum muss sich Friedman zufolge am Wirtschaftswachstum des Bruttoinlandsproduktes orientieren. Der Monetarismus geht von einer relativ stabilen Geldnachfrage aus.[65] Das monetaristische Modell von Brunner und Meltzer bildet einen Rahmen, der es erlaubt, die makroökonomische Rolle des Geldes umfassend zu analysieren.[66]

Im Jahre 1974 ging die Deutsche Bundesbank als erste Zentralbank der Welt zu einer monetaristischen Geldmengensteuerung über. Für die Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik war diese Trendwende in der Geldpolitik von herausragender Bedeutung. Auch die Europäische Zentralbank operiert monetaristisch.[67]

Teilgebiete der Geldtheorien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Geldtheorien befassen sich überwiegend mit folgenden Teilgebieten:[68]

Geld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Geldfunktionen

Die Beschreibung der Geldfunktionen gehört zu den wichtigsten Grundlagen der Geldtheorien, weil Geld nicht nur als Tauschmittel (Tauschmittelfunktion), sondern auch als Rechenmittel (Rechenmittelfunktion) und Wertaufbewahrungsmittel (Wertaufbewahrungsfunktion) dient.[69] Der Geldbegriff wird heute allgemein von den Geldfunktionen her bestimmt – alles, was Geldfunktionen ausübt, ist Geld.[70]

Geld erfüllt mehrere Funktionen im Wirtschaftsalltag.[71]

- Tauschmittelfunktion: Geld dient als Tauschmittel. Ohne Geld wäre es viel schwieriger, Tauschgeschäfte abzuschließen. Außerdem sind die meisten Menschen über den Wert des täglich verwendeten Geldes besser informiert als über andere von Dritten angebotene Produkte, so dass es nicht notwendig ist, vor dem Tausch den Wert der Gegenleistung mühsam zu ermitteln.

- Maß der Werte (Recheneinheit und Preisausdrucksmittel)[72]: Geld drückt den Preis der Waren aus; damit können die in Geldeinheiten ausgedrückten Werte verschiedener Güter und Dienstleistungen einfach miteinander verglichen werden. Bei vier Gütern, von denen eines als Geld verwendet wird, gibt es genau drei Geldpreise. Ohne Geld als allgemeinem Wertmaßstab (Recheneinheit) gäbe es insgesamt 6 Preisverhältnisse (Preis von Gut 1 in Einheiten der Güter 2, 3 und 4; Preis von Gut 2 in Einheiten der Güter 3 und 4; Preis von Gut 3 in Einheiten von Gut 4). Ohne Geld Transaktionen viel unübersichtlicher, so dass es schwieriger ist, ökonomische Entscheidungen zu fällen.

- Wertaufbewahrungsmittel: „Geld erleichtert ... die Anhäufung und Aufbewahrung von Werten.“ Es erhält es die Kaufkraft seines Besitzers über einen gewissen Zeitraum hinweg.[73] Für die Aufbewahrung des gesamten Geldvermögens stehen in modernen Volkswirtschaften auch zahlreiche andere Möglichkeiten zur Verfügung, und zwar sowohl in physischer Form (wertvolle Güter, zum Beispiel Gold, oder reales Anlagevermögen, zum Beispiel Maschinen), als auch in finanzieller Form wie Rentenpapiere, Aktien, Investmentzertifikate, Ansprüche gegenüber Versicherungen oder Ansprüche aus Pensionsrückstellungen usw.

Die Funktionen des Geldes verursachen die Nachfrage nach Geld. Die Nachfrage nach Geld als Tauschmittel hängt vor allem von der Höhe des beabsichtigten Tauschvolumens und der Höhe der Zinsen ab, auf die man verzichtet, wenn man statt zinsbringender Vermögenswerte Geld hält.[74] Die Nachfrage nach Geld als Wertaufbewahrungsmittel hängt vor allem von der Höhe des gesamten Vermögens, von der Höhe der Verzinsung alternativer Vermögenswerte und von dem Risiko ab, das der Besitz von Geld in Form von Geldentwertung im Vergleich zum Risiko anderer Vermögenswerte mit sich bringt. Wenn das offizielle Zahlungsmittel eines Landes die Geldfunktionen aufgrund schneller Geldentwertung (Hyperinflation) nicht mehr erfüllt, wird es immer weniger nachgefragt, und reale Güter oder Fremdwährung übernehmen die Geldfunktionen. Diesen Vorgang bezeichnet man als Währungssubstitution.

- Geldwirtschaft

Der Handel als zentrale Funktion innerhalb der Güterwirtschaft besitzt auch eine monetäre, also geldwirtschaftliche Seite, denn der Vertrieb von Gütern und Dienstleistungen erhält als Gegenleistung von den Verbrauchern den Kaufpreis.[75] Dem Güterstrom in Richtung Verbraucher steht mithin ein Geldstrom in Richtung Händler oder Hersteller gegenüber. Da jedoch die Zahlungseingänge bei Unternehmen nicht immer mit den Zahlungsausgängen übereinstimmen, übernehmen Kreditinstitute als Finanzintermediäre durch ihr Kreditgeschäft die Liquiditätsversorgung der Unternehmen.[76] Auch der Zahlungsverkehr mit seinen Zahlungsströmen gehört zur Geldwirtschaft.

Die Geldwirtschaft ist eine Schwachstelle der Marktwirtschaft, weil es einerseits Zahlungs-, Erfüllungs- und Kreditrisiken für alle Marktteilnehmer gibt und andererseits das homogene Gut „Geld“ im Aktivgeschäft und im Passivgeschäft der Kreditinstitute einem intensiven Preiswettbewerb unterliegt.[77] Dabei ist zu bedenken, dass wegen der starken Interdependenz die Güterwirtschaft für ihr reibungsloses Funktionieren auf eine verlässliche Geldwirtschaft angewiesen ist.[78]

Geldmarkt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wesentlichste Bestandsgröße auf dem Geldmarkt ist die Geldmenge, die als volkswirtschaftliche Kennzahl in den Aggregaten , , und ermittelt wird. Es handelt sich um den Geldbestand einer Volkswirtschaft einer bestimmten Bindungsdauer, der sich in Händen von Nichtbanken befindet.[79] Die Geldmenge spielt im Rahmen der Geldpolitik eine zentrale Rolle insbesondere für die Zinspolitik und die Inflationsbekämpfung. Inflation entsteht, wenn das Geldangebot das Güterangebot übersteigt, umgekehrt liegt Deflation vor.

Geldangebot[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

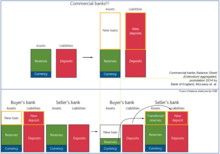

Angeboten – produziert – wird Geld von den Zentralbanken und Geschäftsbanken.[80] Das Geldangebot setzt sich aus der (aktiven und passiven) Geldschöpfung der Zentralbank und der aktiven Geldschöpfung der Geschäftsbanken zusammen. Eine wesentliche Rolle spielt der Geldschöpfungsmultiplikator, der die Vermehrung des Buchgeldes betrifft, eine Erhöhung des Geldangebots darstellt und durch die Zentralbank mit der Mindestreserve limitiert werden kann. Hierzu gibt es Geldangebotstheorien, die ebenfalls zur Geldtheorie gerechnet werden.

Die neuere Geldangebotstheorie versucht, in Form geschlossener Geldangebotstheorien ein Gleichgewicht auf dem Kreditmarkt (Kreditmarkttheorie des Geldangebots) und die gleichgewichtige Geldmenge in Einklang zu bringen.[81] Dabei wird versucht, Funktionen des Geldangebots zu entwickeln, die auf Verhaltensfunktionen beruhen wie etwa die Bargeldhaltung der Nichtbanken, die Geldnachfrage der Nichtbanken nach Sicht-, Termin- und Spareinlagen oder die Nachfrage der Banken nach Zentralbankgeldguthaben.

Geldnachfrage[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Unter Geldnachfrage versteht man den Bedarf der Wirtschaftssubjekte, eine bestimmte Geldsumme als Kasse zu halten.[82] Die Kassenhaltung als Verfügung über Geld bewirkt Liquidität im Sinne einer Zahlungsbereitschaft, doch wirft der Kassenbestand keinen Zinsertrag ab. Die Kassenhaltung verursacht somit Opportunitätskosten, weil eine alternative Geldanlage zu Kapitalertrag führen würde.[83] Mit Geldnachfrage ist zudem die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und deren Kehrwert Kassenhaltungsdauer gemeint.[84] Dies ist der Kern der Geldnachfragetheorien, die in eine keynesianische und post-keynesianische eingeteilt werden.[85]

Geld im Wirtschaftsprozess[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Transmissionsmechanismus mit dem von Keynes entwickelten kredittheoretischen Ansatz betont die Liquiditätskomponente geldpolitischer Maßnahmen. Eine Erhöhung der Bankenliquidität vermindert die Zinssätze und somit auch die Finanzierungskosten und beeinflusst die realen Investitionen (Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals). Der Monetarismus fügte die Vermögenskomponente hinzu. Änderungen des Geldangebots verursachen infolge der Änderungen relativer Marktpreise Substitutionen auf Märkten.[86] Zunächst steigt die Nachfrage auf den Finanzmärkten, worauf danach die Gütermärkte und Immobilienmärkte reagieren.

Güter befinden sich nur sehr kurzfristig im Hinblick auf ihre Lebensdauer in Bewegung, Geld zirkuliert dagegen – abgesehen von der Hortung – unablässig.[87] Ist die Geldmenge zu gering, werden wünschenswerte Güterumsätze gehemmt oder sogar verhindert. Die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist eine volkswirtschaftliche Kennzahl, welche die Häufigkeit misst, mit der eine Geldeinheit in einem bestimmten Zeitraum für Transaktionen verwendet wird. Sie ist der Kehrwert des Kassenhaltungskoeffizienten, d. h. der durchschnittlichen Haltedauer des Geldes. Geld als Luxusgut wird mit steigendem Einkommen begehrenswerter,[88] und Arbeitslose schränken ihre Geldnachfrage nicht in dem Maße ein wie ihr Einkommen sinkt.[89] In beiden Fällen steigt die Kassenhaltung relativ zum Einkommen, die Geldumlaufgeschwindigkeit nimmt ab.[90]

Es ist empirisch gut belegt, dass auf mittlere und lange Frist eine hohe positive Korrelation zwischen der Wachstumsrate der Geldmenge und der Inflationsrate besteht.[91] Sehr hohe Inflationsraten, so genannte Hyperinflationen (wie beispielsweise die der Finanzierung des Ersten Weltkrieges folgende Deutsche Inflation 1914 bis 1923), wurden stets durch eine starke Ausweitung der Geldmenge (im Gegensatz zu stagnierender oder sinkender Gütermenge) hervorgerufen, oft begleitet von einer Währungssubstitution. Bei vergleichsweise niedrigen Inflationsraten (unter 10 Prozent pro Jahr) ist hingegen umstritten, inwieweit die mit der Inflation einhergehende Geldmengenausweitung Ursache oder Folge der Inflation ist.

Neuere Geldtheorien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Liquiditätstheorie des Geldes wird als „neuere Geldtheorie“ bezeichnet.[92] Sie stellt zwar nicht die Bedeutung der Geldmenge in Frage, betrachtet jedoch eine ausschließlich monetaristische Sichtweise als zu eng. Denn die Konsumausgaben und damit das Preisniveau werden durch die Liquidität beeinflusst, von der die Geldmenge lediglich einen Teil darstellt. Innerhalb des Vermögens eines Wirtschaftssubjekts können auch die Geldsurrogate die Funktion als Wertaufbewahrungsmittel übernehmen. Die Liquiditätstheorie des Geldes stellt sich damit gegen den Monetarismus, weil er wesentliche Komponenten, welche die Ausgaben der Wirtschaftssubjekte bestimmten, außer Acht lässt.[93] Günter Schmölders als der bedeutendste Vertreter dieser Richtung in Deutschland ging davon aus, dass Geldmengenveränderungen sich nicht unmittelbar auf die Konsumausgaben, die Gesamtnachfrage und damit das Preisniveau auswirken.[94] Weitere Vertreter waren Heinrich Rittershausen und Claus Köhler.

- Neuklassische Geldtheorie

Die Neue Klassische Makroökonomik, deren bedeutendste Vertreter Robert E. Lucas, Thomas Sargent und Neil Wallace sind, beruht auf dem Konzept der Rationalen Erwartungen. Bei rationaler Erwartungsbildung fließen alle verfügbaren Informationen in die Erwartungsbildung ein. Deshalb wird postuliert, dass systematische wirtschaftspolitische Maßnahmen vorhergesehen werden und keine Wirkungen auf die reale gesamtwirtschaftliche Entwicklung hätten. Systematische Geldpolitik, die in vorhersehbarer Weise auf gesamtwirtschaftliche Schwankungen reagiert, hat im Modellrahmen der Neuklassiker keine realwirtschaftlichen Wirkungen (Politik-Ineffektivität),[95] sondern beeinflusst lediglich die Inflationsrate. Realwirtschaftliche Effekte kann die Geldpolitik demnach nur durch überraschend ausdehnende (expansive) oder einschränkende (restriktive) Maßnahmen erzielen.

Auf Lucas geht auch die Forderung nach einer einzelwirtschaftlichen Fundierung gesamtwirtschaftlicher ökonomischer Modelle zurück (Mikrofundierung der Makroökonomik). Die Zusammenhänge zwischen gesamtwirtschaftlichen Variablen ändern sich, wenn sich das wirtschaftspolitische Umfeld ändert, d. h. auch wenn sich die Geldpolitik ändert. Daher können in der Vergangenheit beobachtete Regelmäßigkeiten nicht ohne weiteres als Grundlage für die Simulation der Effekte geldpolitischer Maßnahmen dienen (Lucas-Kritik). Vielmehr seien die Effekte geldpolitischer (und anderer wirtschaftspolitischer) Maßnahmen aus Modellen abzuleiten, die das Verhalten der einzelnen Marktteilnehmer unter Berücksichtigung des jeweiligen Umfeldes abbilden. Solche Modelle bilden gleichsam das „Labor“ des Makroökonomen; denn schließlich kann die Makroökonomik nur in seltenen Ausnahmefällen Experimente durchführen, um die Wirkungen wirtschaftspolitischer Maßnahmen zu studieren.[96]

Die Neuklassiker haben rationale Erwartungen und die mikroökonomische Fundierung in die Makroökonomie eingeführt. Die inhaltlichen Aussagen über die Wirksamkeit der Geldpolitik ließen sich jedoch nicht aufrechterhalten, insbesondere weil die tatsächlichen Märkte nicht so flexibel und vollkommen sind, wie es in der Neuklassik unterstellt wurde.

- Neukeynesianische Geldtheorie

Die Geldtheorie des Neukeynesianismus verbindet die methodischen Fortschritte des Monetarismus und der Neuklassik mit der Analyse der in der Realität zu beobachtenden Unvollkommenheiten auf diversen Märkten. Man spricht daher auch von einer Neuen Neoklassischen Synthese.[97] Für die Geldtheorie bedeutsame Marktunvollkommenheiten sind insbesondere langsame Preisanpassung (rigide Preise), unvollkommener Wettbewerb auf Gütermärkten und asymmetrische Information auf Finanzmärkten. Diese Unvollkommenheiten haben einen großen Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung:[98]

- Unvollkommenheiten führen im Allgemeinen dazu, dass das Marktergebnis nicht effizient ist. Dies bedeutet, dass es Raum für wohlfahrtssteigernde wirtschaftspolitische Maßnahmen gibt und dass die Geldpolitik nicht wirkungslos ist.

- Unvollkommenheiten verändern die Effekte ökonomischer Schocks auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Preisrigidität führt zum Beispiel dazu, dass monetäre Schocks realwirtschaftliche Konsequenzen haben und die klassische Dichotomie von monetärem und realem Sektor nicht gegeben ist.

- Unvollkommenheiten können eine Quelle zusätzlicher Schocks sein. Asymmetrische Information und die damit verbundenen Probleme wirken sich zum Beispiel auf das realwirtschaftliche Gleichgewicht aus.

Die Neukeynesianische Geldtheorie bildet in methodischer Hinsicht die Grundlage für die moderne kurz- bis mittelfristige geldtheoretische Analyse. Sie hat auch die praktische Geldpolitik vieler Zentralbanken nachhaltig beeinflusst. Insbesondere liefert sie eine Erklärung des geldpolitischen Transmissionsprozesses, d. h. der Übertragung geldpolitischer Maßnahmen auf die Gesamtwirtschaft.

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Einführende Lehrbücher

- Dieter Gerdesmeier: Geldtheorie und Geldpolitik. Eine praxisorientierte Einführung. Bankakademie Verlag, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-937519-05-X.

- Horst Gischer, Bernard Herz, Lukas Menkhoff: Geld, Kredit, Banken. Eine Einführung. 2. Auflage. Springer, Berlin 2005, ISBN 3-540-24169-8.

- Oliver Holtemöller: Geldtheorie und Geldpolitik. Mohr Siebeck, Tübingen 2008, ISBN 978-3-16-148525-1.

- Otmar Issing: Einführung in die Geldtheorie. Vahlen, München 2003, ISBN 3-8006-2993-3.

- Hans-Joachim Jarchow: Theorie und Politik des Geldes. UTB Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2003, ISBN 3-8252-2453-8.

- Mervyn K. Lewis, Paul D. Mizen: Monetary economics. Oxford University Press, Oxford 2000, ISBN 0-19-829062-4.

- Karl-Heinz Moritz: Geldtheorie und Geldpolitik. Vahlen, München 2001, ISBN 3-8006-2706-X.

- Lehrbücher für Fortgeschrittene

- Jordi Galí: Monetary policy, inflation, and the business cycle. An introduction to the New Keynesian Framework. Princeton University Press, Princeton 2008, ISBN 978-0-691-13316-4.

- Carl E. Walsh: Monetary theory and policy. 2. Auflage. MIT Press, Cambridge/ London 2003, ISBN 0-262-23231-6.

- Michael Woodford: Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy. Princeton University Press, Princeton/ Oxford 2003, ISBN 0-691-01049-8.

- Sammelwerke

- Benjamin M. Friedman, Frank H. Hahn (Hrsg.): Handbook of monetary economics. 4. Auflage. 2 Bände, North Holland, Amsterdam 1990, ISBN 0-444-88025-9 und ISBN 0-444-88026-7.

- Sonstige Literatur

- Niklas Luhmann: Geld als Kommunikationsmedium. In: Die Wirtschaft der Gesellschaft. 1988, ISBN 3-518-28752-4, S. 230–271.

- Hanno Pahl: Das Geld in der modernen Wirtschaft: Marx und Luhmann im Vergleich. 2008, ISBN 978-3-593-38607-2.

- David Graeber: Schulden, Die ersten 5.000 Jahre. 2012, ISBN 978-3-608-94767-0

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Georg Simmel: Philosophie des Geldes. (1900) – Volltext bei DigBib.Org Faksimiles vom Seminar für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Uni Köln

- Hendrik Mäkeler: Nicolas Oresme und Gabriel Biel. Zur Geldtheorie im späten Mittelalter

- Ernst Dorfner: Vom Glauben und Wissen über Kredit, Geld und den Geldumlauf

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ Katrin Alisch (Hrsg.), Gabler Wirtschaftslexikon, Band 1, 2004, S. 1164

- ↑ Otmar Issing, Geldtheorie, in: Verlag Dr. Th. Gabler (Hrsg.), Gablers Wirtschaftslexikon, Band 3, 1984, Sp. 1695 ff.; ISBN 3-409-30344-8

- ↑ Ralph Anderegg, Grundzüge der Geldtheorie und Geldpolitik, 2007, S. 1

- ↑ Joseph A. Schumpeter/(Elizabeth B. Schumpeter, Hrsg.), Geschichte der ökonomischen Analyse, Erster Teilband, Vandenhoeck & Ruprecht/Göttingen, 1965, S. 95 f.

- ↑ Joseph A. Schumpeter/(Elizabeth B. Schumpeter, Hrsg.), Geschichte der ökonomischen Analyse, Erster Teilband, Vandenhoeck & Ruprecht/Göttingen, 1965, S. 104

- ↑ Gabriel Biel, Tractatus de potestate et utilitate monetarum, um 1516

- ↑ Martin de Azpilcueta, Comentario Resolutorio de Cambios, 1556, S. 1 ff.

- ↑ Jean Bodin, Réponse de Jean Bodin aux paradoxes de Malestroit, touchant l'encherissement de toutes choses et le moyen d'y remédier, 1568, S. 1 ff.

- ↑ Johannes Budinus, Diskurs … von den Ursachen zur Theuerung wie auch dem Auff- und Abschlag der Müntz, 1624

- ↑ Jean de Malestroit, Les paradoxes du seigneur de Malestroict,... sur le faict des monnoyes, présentez à Sa Majesté au mois de mars 1566, 1566, S. 1 ff.

- ↑ Julian H. Franklin, Jean Bodin, 2016, S. 218

- ↑ John Locke, Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest, and the Raising of the Value of Money, 1692/1963, S. 35

- ↑ William Petty, Quantulumcunque concerning Money, 1695, S. 192

- ↑ David Hume, Of Money, 1752/1964, S. 309

- ↑ David Hume, Of Interest, 1752/1964, S. 296

- ↑ Richard Cantillon, Essai sur la nature du commerce en général, 1755, S. 160

- ↑ David Ricardo, On the high Price of Bullion – A Proof of the Depreciation of Bank Notes, 1809/1912, S. 90 ff.

- ↑ David Ricardo, On the high Price of Bullion – A Proof of the Depreciation of Bank Notes, 1809/1912, S. 95

- ↑ John Stewart Mill, Principles of political economy, J.W. Parker/London, 1848

- ↑ Irving Fisher, The purchasing power of money, Macmillan/New York, 1911

- ↑ David Laidler, The quantity theory is always and everywhere controversial: Why?, in: Economic Record 77, 1991, S. 199–225

- ↑ Werner Ehrlicher, Geldtheorie und Geldpolitik III: Geldtheorie, in: Willi Albers u. a. (Hrsg.,), Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, Band 3, 1981, S. 379

- ↑ John Fullarton, On the Regulation of Currencies, 1845, S. 58

- ↑ Jesús Huerta de Soto, Geld, Bankkredit und Konjunkturzyklen, 2011, S. 437

- ↑ Josef Löffelholz (Hrsg.), Bank-Lexikon: Handwörterbuch für das Bank- und Sparkassenwesen, 1983, Sp. 806

- ↑ Josef Löffelholz (Hrsg.), Bank-Lexikon: Handwörterbuch für das Bank- und Sparkassenwesen, 1983, Sp. 1347

- ↑ Werner Sombart, Der moderne Kapitalismus, Band I, 1902, S. 547 ff.

- ↑ Walther Lotz, Geld, in: Wörterbuch der Volkswirtschaft, Band I, 1911, S. 146 ff.

- ↑ Gerhard Müller/Josef Löffelholz (Hrsg.), Bank-Lexikon: Handwörterbuch für das Bank- und Sparkassenwesen, 1963, Sp. 1077 f.

- ↑ Georg Friedrich Knapp, Staatliche Theorie des Geldes, 1905, S. 1 ff.

- ↑ Doris Neuberger/Udo Kern, Karl Marx – Aspekte seines Wirkens, 2019, S. 113

- ↑ a b Michael Heinrich: (Arbeits)werttheorie. In: Michael Quante/David P. Schweikard (Hrsg.): Marx-Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. J. B. Metzler Verlag, Stuttgart 2016, S. 234–235.

- ↑ Im Original: Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals. In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW). Band 23. Dietz Verlag, Berlin 1962, S. 56: „Diese zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit ist zuerst von mir kritisch nachgewiesen worden. Da dieser Punkt der Springpunkt ist, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht, soll er hier näher beleuchtet werden.“ Es folgt eine ausführliche Darstellung des Doppelcharakters der in den Waren dargestellten Arbeit.

- ↑ a b Michael Heinrich: Das Programm der Kritik der politischen Ökonomie. In: Michael Quante/David P. Schweikard (Hrsg.): Marx-Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. J. B. Metzler Verlag, Stuttgart 2016, S. 89–90.

- ↑ Michael Heinrich: (Arbeits)werttheorie. In: Michael Quante/David P. Schweikard (Hrsg.): Marx-Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. J. B. Metzler Verlag, Stuttgart 2016, S. 235–236.

- ↑ Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, 1857, S. 79 ff.

- ↑ Karl Marx, Das Kapital, Band I, 1890, S. 80 ff.

- ↑ Karl Marx, Marx-Engels-Werke (MEW), Band I, 1956, S. 375

- ↑ Young Bin Hahn, Die Geldtheorie von Marx und Keynes, 1999, S. 124

- ↑ Karl Marx, Das Kapital, Band I, 1890, S. 88

- ↑ Doris Neuberger/Udo Kern, Karl Marx – Aspekte seines Wirkens, 2019, S. 119

- ↑ Doris Neuberger/Udo Kern, Karl Marx – Aspekte seines Wirkens, 2019, S. 117

- ↑ Karl Marx, Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), I 2.1, 1927, S. 318 ff.

- ↑ Herbert Block, Die Marxsche Geldtheorie, 1926, S. 44

- ↑ Michael Heinrich: Grundbegriffe der Kritik der politischen Ökonomie. In: Michael Quante/David P. Schweikard (Hrsg.): Marx-Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. J. B. Metzler, Stuttgart 2016, S. 178–180.

- ↑ Léon Walras, Théorie de la monnaie, 1886, S. 1 ff.

- ↑ Josef Ackermann, Der Einfluss des Geldes auf das reale Wirtschaftsgeschehen: Eine theoretische Analyse, 1977, S. 44 ff.

- ↑ Ralph Anderegg, Grundzüge der Geldtheorie und Geldpolitik, 2007, S. 36

- ↑ Léon Walras, Elements d’économie politique pure, 1874, S. 267

- ↑ Léon Walras, Elements d’économie politique pure, 4. Auflage, 1900, S. 1 ff.

- ↑ Carl Menger, Geld, in: Ludwig Elster/Adolf Weber/Friedrich Wieser (Hrsg.), Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Band V, 3. Auflage, 1909, S. 555–610

- ↑ Ludwig von Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, 1912/1998, S. 1 ff.

- ↑ Thorsten Polleit (Hrsg.), Ludwig von Mises: Leben und Werk für Einsteiger, 2015, S. 11

- ↑ Ludwig von Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, 1912/1998, S. 407 f.

- ↑ Friedrich August von Hayek (Hrsg.), Beiträge zur Geldtheorie, 1933, S. 2 ff.

- ↑ Klaus Schaper, Makroökonomie, 2001, S. 111

- ↑ John Maynard Keynes, A Treatise on Money, 1930, S. 158 ff.

- ↑ Dietmar Herz/Veronika Weinberger, Die 100 wichtigsten Werke der Ökonomie: Von Adam Smith bis Paul Krugman, 2019, S. 96 f.

- ↑ John Maynard Keynes, Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, 1936, S. 166 ff.

- ↑ John R. Hicks, Mr. Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation, in: Economica 5, 1937, S. 147–159

- ↑ John R. Hicks, Mr. Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation, in: Economica 5, 1937, S. 147–159

- ↑ John G Gurley/Edward S Shaw, Money in a Theory of Finance, 1960, S. 73

- ↑ Harry G. Johnson, Inside Money, Outside Money, Income, Wealth, and Welfare in Monetary Theory, in: Journal of Money, Credit and Banking 1 (1), 1969, S. 30–45

- ↑ Milton Friedman/Anna J. Schwartz, A Monetary History of the United States 1867-1960, 1963, S. 108 ff.

- ↑ Phillip Cagan, Monetarism, in: Steven N. Durlauf/Lawrence E. Blume (Hrsg.), The New Palgrave Dictionary of Economics, Band 5: Lardner – network goods (theory), Palgrave Macmillan, 2008, ISBN 978-0-230-22641-8

- ↑ Eggert Winter/Ute Arentzen (Hrsg.), Gabler Wirtschafts-Lexikon, Band 1, 1997, S. 1468

- ↑ Henrik Enderlein, Nationale Wirtschaftspolitik in der europäischen Währungsunion, 2004, S. 64 FN 11

- ↑ Otmar Issing, Geldtheorie, in: Verlag Dr. Th. Gabler (Hrsg.), Gablers Wirtschaftslexikon, Band 3, 1984, Sp. 1696 ff.

- ↑ Verlag Dr. Th. Gabler (Hrsg.), Gablers Wirtschafts-Lexikon, Band 3, 1984, Sp. 1685

- ↑ Otmar Issing, Einführung in die Geldtheorie, 2014, S. 1 ff.

- ↑ Carl Menger, On the origin of money, in: Economic Journal 2, 1892, S. 239–255

- ↑ Klaus Müller, Mikroökonomie, 2019, S. 102

- ↑ Manfred Borchert, Geld und Kredit, München/Wien, 2001, S. 29

- ↑ Bei hohen Zinsen ist es vorteilhaft, durchschnittlich weniger Geld und mehr zinsbringende Vermögenswerte zu halten und im Gegenzug dazu bei niedrigen Zinsen öfter Wertpapiere zu verkaufen, um Geld für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen zu erhalten.

- ↑ Dieter Hoppen, Internationale Wirtschaft – Theorie und Praxis der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, 2014, S. 89

- ↑ Dieter Hoppen, Internationale Wirtschaft – Theorie und Praxis der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, 2014, S. 89

- ↑ Dieter Hoppen, Internationale Wirtschaft – Theorie und Praxis der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, 2014, S. 90

- ↑ Dieter Hoppen, Internationale Wirtschaft – Theorie und Praxis der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, 2014, S. 137

- ↑ Deutsche Bundesbank, Glossar, Stichwort: Geldmengenaggregate

- ↑ Otmar Issing, Geldtheorie, in: Verlag Dr. Th. Gabler (Hrsg.), Gablers Wirtschaftslexikon, Band 3, 1984, Sp. 1697

- ↑ Manfred Neldner, Die Bestimmungsgründe des volkswirtschaftlichen Geldangebots, 1976, S. 1 ff.

- ↑ Otmar Issing, Geldtheorie, in: Verlag Dr. Th. Gabler (Hrsg.), Gablers Wirtschaftslexikon, Band 3, 1984, Sp. 1696 f.

- ↑ Hans E. Büschgen, Bankbetriebslehre: Bankgeschäfte und Bankmanagement, 1989, S. 172

- ↑ Wolfgang Gebauer, Geldtheorie und Geldpolitik VIII: Geldnachfrage, in: Willi Albers (Hrsg.), Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft (HdWW), Band 3, 1981, S. 464

- ↑ Ralph Anderegg, Grundzüge der Geldtheorie und Geldpolitik, 2007, S. 41 ff.

- ↑ Eggert Winter/Ute Arentzen (Hrsg.), Gabler Wirtschafts-Lexikon, Band 1, 1997, S. 2187

- ↑ Bankakademie (Hrsg.), Volkswirtschaftslehre, Band V, 1975, S. 201 f.

- ↑ Milton Friedman/Anna J. Schwartz, A Monetary History of the United States 1867-1960, 1963, S. 46 ff.

- ↑ Manfred.J.M. Neumann/Katrin Assenmacher-Wesche: Divergent Trends in the Velocity of Money, in: Horst Siebert (Hrsg.): Monetary Policy in an Integrated World Economy, Symposien des Instituts für Weltwirtschaft Kiel, 1996, S. 1 ff.; ISBN 3-16-146657-8

- ↑ Wolfgang Eichmann, Sinkt die Geldumlaufgeschwindigkeit?, in: Wirtschaftsdienst 82 (2), 2002, S. 99

- ↑ George T. McCandless/Warren E. Weber, Some monetary facts, in: Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 19 (3), 1995, S. 2–11

- ↑ Jürgen R. Badura, Der Fishersche Preiserwartungseffekt als Erklärungsansatz für das Gibson-Paradoxon, 1977, S. 50

- ↑ Dirk Piekenbrock, Gabler Kompakt-Lexikon Volkswirtschaftslehre, 2009, S. 264

- ↑ Michael Dietzsch, Die Konjunkturpolitik in der französischen Planifikation, 1971, S. 101

- ↑ Thomas Sargent/Neil Wallace, Rational expectations, the optimal monetary instrument, and the optimal money supply rule, in: Journal of Political Economy 83, 1975, S. 241–254

- ↑ Robert E. Lucas, Methods and problems in business cycle theory, in: Journal of Money, Credit, and Bankin. 12 (4), 1980, S. 696–715

- ↑ Marvin Goodfriend, Monetary policy in the New Neoclassical Synthesis: A primer, in: Federal Reserve Bank of Richmond (Hrsg.), Economic Quarterly 90 (3), 2004, S. 21–45

- ↑ Olivier Blanchard, What do we know about macroeconmics that Fisher and Wicksell did not?, in: Quarterly Journal of Economics 115, 2000, S. 1375–1409