Rietburg

| Rietburg | ||

|---|---|---|

| ||

| Staat | Deutschland | |

| Ort | Rhodt unter Rietburg | |

| Entstehungszeit | 1200–1204 | |

| Burgentyp | Höhenburg, Hanglage | |

| Erhaltungszustand | Ruine | |

| Ständische Stellung | Ministerialen | |

| Geographische Lage | 49° 17′ N, 8° 5′ O | |

| Höhenlage | 530,8 m ü. NHN | |

|

| ||

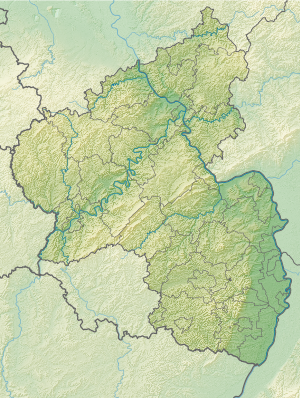

Die Rietburg ist die Ruine einer Hangburg oberhalb der pfälzischen Ortsgemeinde Rhodt unter Rietburg im Landkreis Südliche Weinstraße (Rheinland-Pfalz).

Geographie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Rietburg liegt in einer Höhe von 530,8 m[1] an der Nordostflanke des 618 m hohen Blättersbergs. Dieser gehört zur Haardt, die den Ostrand des Pfälzerwalds bildet.

Erreichbar ist der Fuß des Blättersbergs über die Autobahn 65 (Karlsruhe–Ludwigshafen am Rhein), Ausfahrt Edenkoben, von Edenkoben aus in Richtung Rhodt, dann über eine Fahrstraße in Richtung Rietburg bis zum Parkplatz nahe dem Schloss Villa Ludwigshöhe und der Talstation der Rietburgbahn; die Bahn führt als Sessellift zur Burg hinauf.

Anlage

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Von der ursprünglichen Burg erhalten sind nur ein Teil der Schildmauer sowie Teile des Berings und des Zwingers.

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Errichtung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Entstehung der Rietburg wird auf die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts datiert. Der erste urkundlich nachgewiesene Burgherr war Konrad II. von Rietberg aus der Familie der Herren von Riet. Diese waren anfangs angeblich Lehnsmannen der nordelsässischen Benediktinerabtei Weißenburg. Die Burgherren der Rietburg waren Lehnsmannen des Bischofs von Speyer. Die Familie stammte vermutlich aus der Gegend von Otterberg, hatte aber auch Besitz zwischen Speyer und Germersheim. Erstmals wurde sie 1149 in einer Urkunde des südpfälzischen Klosters Eußerthal erwähnt.[2]

Geiselnahme und Verlust der Burg

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach dem Tod Konrads II. übernahm dessen Vetter oder Bruder Hermann von Rietberg die Burgherrschaft. Im Jahr 1255 ging der damalige Burgherr Hermann von Rietberg in die Geschichte ein, als er die Königin Elisabeth von Braunschweig aus dem Hause der Welfen und Frau des Königs Wilhelm von Holland während einer Reise von der Bischofsstadt Worms zur Reichsburg Trifels bei der Ortsgemeinde Edesheim mitsamt ihrer Gefolgschaft entführte und auf der Rietburg in Geiselhaft nahm. Tatsächlich galt die Tat wohl ihrem Begleiter Adolf von Waldeck, der als Reichshofrichter und Stellvertreter des häufig abwesenden Königs ein bedeutender Unterstützter des Rheinischen Städtebundes war, der in schweren politischen und auch militärischen Auseinandersetzungen mit der regionalen Ritterschaft stand. Erst auf Druck der Fürsten und Städte der Umgebung und aufgrund der Belagerung durch Truppen samt Einsatz damals moderner Belagerungswaffen wie der Blide kam die Königin am 4. Dezember 1255 wieder frei. Die alte Rietburg wurde bei der Belagerung zerstört und kurze Zeit später aus den Resten eine moderne Schildmauerburg errichtet, die noch das heutige Bild bestimmt. Hermann von Rietberg senior kam mit dem Leben davon und musste ins Kloster Eußertthal eintreten. Die Rietburg übernahm sein Sohn Hermann junior. Nachdem sowohl Hermann von Rietberg als auch sein Sohn zwischen 1256 und 1260 ohne weitere männliche Nachkommen gestorben waren, fiel die Burg an den Speyerer Bischof Heinrich von Leiningen zurück, welcher die Rietburg seinem Bruder Emich IV. von Leiningen-Landeck übertrug. Als 1289 auch die Linien Leiningen-Landeck ausstarb, wurde wahrscheinlich Otto von Ochsenstein mit der Rietburg belehnt. Als dessen Tochter Katharina mit Emich V. von Leiningen-Landeck vermählt wurde, fiel die Burg in den 1280er Jahren an einen Zweig des Hauses Leiningen. Anfang des 14. Jahrhunderts erlangte das Hochstift Speyer das Eigentum.[2] In den Folgejahren wurde die Rietburg mehrfach verpfändet und wechselte mehrfach den Lehensnehmer.

Niedergang

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gegen Ende des 14. Jahrhunderts soll die Rietburg so große bauliche Schäden aufgewiesen haben, dass Ausbesserungs- und Ausbaumaßnahmen vorgenommen wurden. Um das Jahr 1460 kam es während des Krieges („Kurfehde“) des Pfalzgrafen Friedrich I. (der „Siegreiche“) von der Pfalz gegen den Mainzer Erzbischof, den Herzog von Zweibrücken-Veldenz und den Grafen von Leiningen zur Plünderung der Burg durch leiningische Truppen. Die Burg blieb wohl aber noch weiterhin bewohnt. Der Niedergang der Rietburg ist nicht eindeutig nachweisbar. Als Bischof Matthias von Rammung 1464 die Rietburg besuchte, blieb ihm der „erbärmliche Zustand der Ausstattung nicht verborgen“. Die Rietburg scheint hier schon im Niedergang begriffen gewesen zu sein. Allerdings zeigt die Beteiligung der Rietburger Besatzung an der gescheiterten Belagerung der Kropsburg 1470 im Zuge der Weissenburger Fehde, dass die Burg noch besetzt war und militärisch eine Rolle spielte. Kurz darauf wurde im Jahre 1472 die St. Katharinenkapelle der Rietburg in die neu erbaute Burg in Hanhofen verbracht, ein weiteres Zeichen der schwindenden Bedeutung. Ob die Rietburg in den Bauernkrieg 1525 involviert war, ist nicht bekannt. Dass sie als Burg zu jener Zeit noch bestanden hat, geht aus der Besetzung der Burg 1552 durch Truppen von Albrecht II Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach während des Zweiten Markgrafenkrieges hervor. Diese Inbesitznahme währte nur kurz, da sich die Besatzer beim Anrücken von Soldaten des Kaisers Karl V. zurückzogen. Das ist die letzte Überlieferung zur Rietburg als militärischer Wehrbau. Dass die Burg im Dreißigjährigen Krieg endgültig zerstört wurde, ist möglich, aber nicht überliefert. Allerdings wird sie 1681 erstmals als Ruine erwähnt.[2]

Grabungs- und Erhaltungsmaßnahmen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei Grabungsarbeiten im Jahre 1872 wurden 580 Gold- und Silbermünzen aus dem 16. Jahrhundert gefunden. 1925 führte die Gemeinde Rhodt umfangreiche Erhaltungsmaßnahmen durch, um den weiteren Zerfall der Rietburg aufzuhalten. 1931 errichtete der Pfälzerwald-Verein in den Ruinen der Burg eine Hütte, 1955 wurde die Burggaststätte gebaut. Seit 1991 bemüht sich der Rietburgverein um den Erhalt der Anlage.[2][3] So wurden z. B. 2012 für eine Holzbrücke über den historischen Halsgraben, über den einst wohl eine Zugbrücke führte, 25.000 € investiert.[4]

Sage

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Sage[5] von dem Räuber auf der Rietburg berichtet: Einst hauste ein Raubritter auf der Burg (die als „altes Schloss“ bezeichnet wird), man nannte ihn einen „wilden Geier mit der Fratze Satans“. Er lauerte Menschen auf und schleppte sie als Beute in seinen Horst. Besonders unter den Frauen war er verhasst. Eines Tages raubte er ein junges Mädchen, das sanft war wie eine Taube. Der Vater des Mädchens stieg mit einigen Getreuen zur Burg empor, versuchte jedoch vergeblich, die Burg zu erstürmen. Der Räuber stand währenddessen lachend auf den Zinnen und verlangte ein Lösegeld vom Vater. Für einen großen Betrag von Gold und Erz solle er seine Tochter zurückbekommen. Nachdem das Lösegeld gezahlt worden war, gab der Räuber dem Vater seine Tochter zurück – indem er sie von den Zinnen warf. Als das Mädchen zerschmettert am Boden lag, lachte der Räuber schallend. Hierauf strömten alle „Kämpen“ zusammen, erstürmten das Schloss und stürzten den Räuber von der Mauer. Dieser muss seither zusammen mit seinem Gefolge als böser Geist ruhelos durch die Nacht jagen.

Heutige Nutzung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Tourismus

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Auf die Rietburg führt seit 1954 ein Sessellift, die Rietburgbahn, deren Trasse auf der Ostseite des Berges – zur Rheinebene hin – verläuft. Die Aussicht dorthin kann während der Talfahrt genossen werden. Die Talstation ist zu Fuß oder mit dem Auto erreichbar und befindet sich nahe beim Schloss Villa Ludwigshöhe. Dieses wurde von 1846 bis 1852 im Auftrag von Ludwig I., König von Bayern, errichtet.

Die Bergstation der Rietburgbahn liegt nur wenige Schritte von der Burgruine entfernt. In diese hineingebaut ist ein Ausflugslokal, die Höhengaststätte Rietburg, welche über eine Freiterrasse mit weitem Blick über die Rheinebene verfügt. Von hier aus lässt sich über die Ebene hinweg die gesamte Bergstraße vom Melibokus im Norden bis zum Königstuhl bei Heidelberg überschauen. Der Blick geht weiter zum Steinsberg bei Sinsheim als höchster Erhebung des Kraichgaus und bei guter Sicht zum Heuchelberg und Stromberg. Im Südosten erkennt man den Nordschwarzwald von der Badener Höhe über den Mehliskopf bis zur Hornisgrinde. Bei außergewöhnlich günstigen Sichtverhältnissen sieht man weit im Nordnordosten die Hochhäuser von Frankfurt (Westendstraße 1), im Osten den Katzenbuckel (direkt links neben dem Königstuhl) und im Südsüdosten den mittleren Schwarzwald bis in Höhe von Kenzingen, wo der Schwarzwald im Zuge der Freiburger Bucht nach Osten schwenkt.

Sport

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Rietburg ist alljährlich im September Schauplatz des Internationalen Rietburg-Berglaufs, der zur Pfälzer Berglaufserie gehört. Er führt über eine Strecke von 8200 m und überwindet kumuliert 420 Höhenmeter.

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Alexander Thon, Stefan Ulrich: Rhodt unter Rietburg – Burgruine Rietburg. Schnell-Kunstführer Nr. 2739. Verlag Schnell und Steiner, Regensburg 2009, ISBN 978-3-7954-6831-6.

- Alexander Thon: …umb sunderlichen frieden, fromen und notz des landes. Belagerung und Untergang pfälzisch-elsässischer Burgen im Mittelalter. In: Olaf Wagner, Heiko Laß (Hrsg.): ...wurfen hin in steine / grôze und niht kleine... Belagerungen und Belagerungsanlagen im Mittelalter. Beihefte zur Mediaevistik, Heft 7. Verlag Lang, Frankfurt am Main u. a. 2006, ISBN 3-631-55467-2, S. 241–268, hier 65–71.

- Alexander Thon (Hrsg.): „Wie Schwalben Nester an den Felsen geklebt“. Burgen in der Nordpfalz. 1. Auflage. Verlag Schnell und Steiner, Regensburg 2005, ISBN 3-7954-1674-4, S. 136–141.

- Heintz, Daniel: Raub der Königin. Neueste Erkenntnisse zur Entführung der Königin Elisabeth von Braunschweig auf die Rietburg im Jahre 1255 durch Hermann von Rietberg, Rhodt 2023, ISBN 978-3-00-076331-1.

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Eintrag zu Rietburg in der wissenschaftlichen Datenbank „EBIDAT“ des Europäischen Burgeninstituts

- Theresienstraße und Rietburg auf der Website der Ortsgemeinde Rhodt

- Rietburg auf der Website des Rietburgvereins

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Lage und Höhe der Rietburg auf: Kartendienst des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS-Karte) (Hinweise), abgerufen am 5. Juni 2022.

- ↑ a b c d Ortsgemeinde Rhodt: Die Rietburg. 27. Juni 2004, archiviert vom am 17. Juli 2010; abgerufen am 19. August 2010.

- ↑ Rietburgverein: Historie. Archiviert vom am 11. Februar 2013; abgerufen am 19. August 2010.

- ↑ Die Rheinpfalz, Südwestdeutsche Zeitung, 14. Mai 2012.

- ↑ Epheuranken: Die Sage von dem Räuber auf der Rietburg. 1840. In: Henri Franck (Hrsg.): Pfälzische Sagen. Heidelberg 1990, ISBN 3-921797-26-8.