Benutzer:$береста$/Spielwiese/Eglinton-Reaktion

Eglinton-Reaktion oder Eglinton-Kupplung ist eine Namensreaktion der Organischen Chemie und wurde 1956 von Geoffrey Eglinton (*1927) entdeckt. Sie dient der Synthese von symmetrischen Diinen aus terminalen Alkinen und ist eine Modifikation der Glaser-Kupplung.[1]

Übersichtsreaktion

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1869 entdeckte Glaser die Synthese von symmetrischen Diinen, wofür er Kupfer(I)-salze als Oxidationsmittel verwendete. Hierbei musste das entstandene explosive Kupfer(I)-phenylacetylid vor der Oxidation isoliert werden. Eglinton verbesserte die Reaktion durch den Einsatz von stöchiometrischen Kupfer(II)-salzmengen wie das Kupfer(II)-acetat, das in Pyridin gelöst ist, und konnte somit der Isolierung von Kupferacetyliden entgehen.[2] Bei dem Organylrest R handelt es sich zum Beispiel um Aryl-, Alkyl- oder Alkylarylgruppe.

Die Eglinton-Kupplung hat gegenüber der Glaser-Reaktion den Nachteil, dass größere Mengen an Kupfersalz benötigt werden. Für die Synthese von unsymmetrische Diinen eignet sich die Cadiot-Chodkiewicz-Kupplung.[3]

Mechanismus

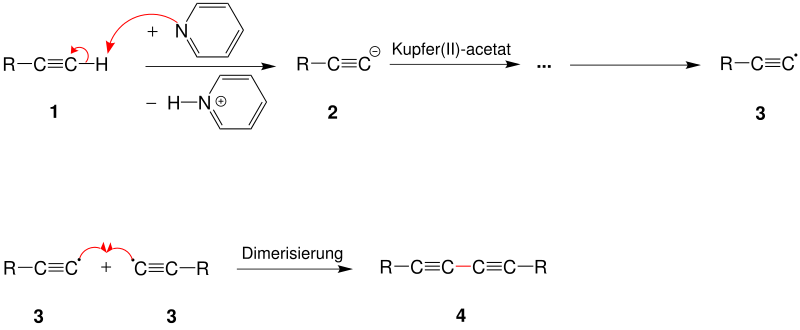

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Mechanismus der Eglinton-Reaktion ist nicht genug erforscht worden und kann nur ansatzweise erläutert werden. Als ersten Schritt erfolgt eine Deprotonierung des Ethin-Derivats 1, da acetylenische Protonen acide sind und sich leicht durch die Base Pyridin abspalten lassen. Es entsteht ein Acetylid-Anion 2.[4] Danach erfolgt eine Reaktion mit dem Kupfer(II)-acetat, sodass vermutlich ein Kupferkomplex gebildet wird. Als letzten Schritt wird von der Dimerisierung von zwei Radikalen 3 ausgegangen und damit das symmetrische Bisacetylen 4 erhalten.[5][6][7]

Es hat viel Ähnlichkeiten mit dem Mechanismus der Glaser-Kupplung.

Verwendung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mit Hilfe der Eglinton-Kupplung kann eine Vielfalt von neuen ungesättigten macrocyclischen Verbindungen hergestellt werden, die als Bausteine zur Synthese von Annulenen dienen.[8][9]

Siehe auch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ P. Siemsen, R. C. Livingston, F. Diederich: Acetylenic Coupling: A Powerful Tool in Molecular Construction. In: Angew. Chem. Int. Ed. Band 39, '''2000''', S. 2633 – 2657, doi:10.1002/1521-3773(20000804)39:15<2632::AID-ANIE2632>3.0.CO;2-F.

- ↑ P. Siemsen, R. C. Livingston, F. Diederich: Acetylenic Coupling: A Powerful Tool in Molecular Construction. In: Angew. Chem. Int. Ed. Band 39, '''2000''', S. 2633 – 2657, doi:10.1002/1521-3773(20000804)39:15<2632::AID-ANIE2632>3.0.CO;2-F.

- ↑ T. Laue, A. Plagens: Namen- und Schlagwort-Reaktionen der Organischen Chemie. 5. Auflage. Teubner, 2006, ISBN 978-3-8351-0091-6, S. 153 – 155.

- ↑ M. B. Smith: March's Advanced Organic Chemistry — Reactions, Mechanisms, and Structure. 7. Auflage. John Wiley & Sons, 2013, ISBN 978-0-470-46259-1, S. 840 – 843.

- ↑ T. Laue, A. Plagens: Namen- und Schlagwort-Reaktionen der Organischen Chemie. 5. Auflage. Teubner, 2006, ISBN 978-3-8351-0091-6, S. 153 – 155.

- ↑ Jie Jack Li: Name Reactions — A Collection of Detailed Reaction Mechanisms. 3. Auflage. Springer, 2006, ISBN 978-3-540-30030-4, S. 265 – 266.

- ↑ G. Eglinton, A. R. Galbraith: Macrocyclic Acetylenic Compounds. Part I. Cyclotetradeca-1,3-diyne and Related Compounds. In: Journ. Chem. Soc. Band 39, '''1959''', S. 889 – 893, doi:10.1039/JR9590000889.

- ↑ T. Laue, A. Plagens: Namen- und Schlagwort-Reaktionen der Organischen Chemie. 5. Auflage. Teubner, 2006, ISBN 978-3-8351-0091-6, S. 153 – 155.

- ↑ P. Siemsen, R. C. Livingston, F. Diederich: Acetylenic Coupling: A Powerful Tool in Molecular Construction. In: Angew. Chem. Int. Ed. Band 39, '''2000''', S. 2633 – 2657, doi:10.1002/1521-3773(20000804)39:15<2632::AID-ANIE2632>3.0.CO;2-F.