Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten

| |

| Sowjetunion | Vereinigte Staaten |

Die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten waren das zwischenstaatliche Verhältnis zwischen der Sowjetunion (UdSSR) und den Vereinigten Staaten (USA). Vollständige diplomatische Beziehungen wurden einige Jahre nach der Gründung der UdSSR 1933 aufgenommen. Der Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion und der Angriff des kaiserlichen Japans auf die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor markierten den Eintritt der Sowjetunion und der USA in den Zweiten Weltkrieg an der Seite der Anti-Hitler-Koalition im Juni bzw. Dezember 1941. Als das sowjetisch-amerikanische Bündnis gegen die Achsenmächte nach dem Sieg der Alliierten 1945 zu Ende ging, brachen den Beziehungen beider Länder zusammen, als die Sowjetunion die osteuropäischen Länder militärisch besetzte und sie zu Satellitenstaaten machte, die den Ostblock bildeten. Diese Spannungen eskalierten zum Kalten Krieg, einer jahrzehntelangen Periode angespannter Beziehungen zwischen den beiden Supermächten. Das Verhältnis zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten waren in dieser Zeit weitgehend von Misstrauen und Feindseligkeit geprägt und brachten die Welt während der Kubakrise in den 1960ern an den Rand eines Dritten Weltkriegs. Beide Länder lieferten sich dabei einen technologischen, militärischen, diplomatischen, wirtschaftlichen und ideologischen Systemwettbewerb, der die Weltpolitik über Jahrzehnte prägte. Erst in den 1980er Jahren kam es unter Michail Gorbatschow zu einer nachhaltigen Annäherung zwischen beiden Mächten. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Entstehung der heutigen Russischen Föderation als Nachfolgestaat endeten 1991 die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen.

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vor dem Zweiten Weltkrieg (1917–1939)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Provisorische Regierung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach der Februarrevolution und der Abdankung von Zar Nikolaus II. war man in Washington noch weitgehend unwissend über die grundlegenden Brüche in der neuen russischen provisorischen Regierung und glaubte, dass sich Russland schnell zu einer stabilen Demokratie entwickeln würde, die in der westlichen Koalition im Krieg gegen Deutschland verbleiben würde.[1] Nach der Einsetzung der Provisorischen Regierung ersuchte der Botschafter der Vereinigten Staaten in Petrograd, David R. Francis, Washington umgehend um die Anerkennung der neuen Regierung mit der Begründung, „dass die Revolution die praktische Verwirklichung jenes Regierungsprinzips ist, für das wir eintreten und das wir befürwortet haben. Unsere Anerkennung wird eine gewaltige moralische Wirkung haben, besonders wenn sie zuerst erfolgt.“ Die Aufnahme diplomatischer Kontakte wurde am 22. März 1917 genehmigt, womit die Vereinigten Staaten die erste ausländische Regierung waren, die die neue Regierung formell anerkannte.[2][1][3] Anderthalb Wochen später, als sich Präsident Woodrow Wilson an den Kongress wandte, um die Zustimmung für eine Kriegserklärung an Deutschland zu erhalten, bemerkte Wilson: „Hat nicht jeder Amerikaner das Gefühl, dass unsere Hoffnung auf den künftigen Frieden der Welt durch die wunderbaren und ermutigenden Dinge, die in den letzten Wochen in Russland geschehen sind, gestärkt wurde? Diejenigen, die Russland am besten kannten, wussten, dass es im Grunde seines Herzens immer demokratisch war...Hier ist ein geeigneter Partner...“[1][4]

In der Hoffnung, dass die junge parlamentarische Demokratie die russischen Beiträge zum Krieg gegen Deutschland verstärken würde, unternahm Präsident Wilson große Anstrengungen, um Beziehungen zur provisorischen Regierung aufzubauen. Bereits am Tag nach seiner Kriegserklärung an Deutschland bot Wilson der neuen russischen Regierung amerikanische Kredite in Höhe von insgesamt 325 Millionen Dollar an, von denen etwa die Hälfte tatsächlich genutzt wurde. Wilson entsandte auch die Root-Mission, eine von Elihu Root geleitete Delegation, die sich aus führenden Vertretern der American Federation of Labor, des YMCA und der International Harvester Company zusammensetzte, nach Petrograd, um über Mittel zu verhandeln, mit denen die Vereinigten Staaten ein weiteres russisches Engagement im Krieg fördern konnten. Aufgrund der schlechten Auswahl der Delegierten, des mangelnden Interesses dieser Delegierten und der erheblichen Unaufmerksamkeit gegenüber der Rolle und dem Einfluss des Petrograder Sowjets (von dem einige Mitglieder gegen die fortgesetzten russischen Kriegsanstrengungen waren) war die Mission für beide Länder nur von geringem Nutzen. Trotz der zufriedenstellenden Berichte, die aus Petrograd zurückkehrten und deren Eindruck von der Lage des Landes direkt von der Provisorischen Regierung stammte, mahnten amerikanische Konsular- und Militärbeamte, die in engerem Kontakt mit der Bevölkerung und der Armee standen, Washington gelegentlich zu mehr Skepsis in Bezug auf die neue Regierung. Der schnelle Sturz der Provisorischen Regierung in der Oktoberrevolution überraschte und verwirrte die Amerikaner deshalb auch.[1][5][6]

Sowjetrussland

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach der Übernahme Russlands durch die Bolschewiki in der Oktoberrevolution zog Wladimir Lenin Russland aus dem Ersten Weltkrieg zurück und ermöglichte es Deutschland damit, Truppen an die Westfront zu verlegen. Die Westmächte betrachteten dies als Verrat, weil Lenin gegen die Bedingungen der Triple Entente gegen einen Separatfrieden verstieß. Gleichzeitig wurde Präsident Wilson zunehmend auf den Terror aufmerksam, die von der neuen Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik gegen Gegner des Regimes verübt wurde. Er wandte sich auch gegen den militanten Atheismus des neuen Regimes und seine Befürwortung einer Kommandowirtschaft. Er war zudem besorgt, dass sich der Kommunismus auf den Rest der westlichen Welt ausbreiten könnte, und wollte mit seinen 14-Punkte-Programm die liberale Demokratie als weltweite Ideologiealternative zum Kommunismus fördern.[7][8]

Präsident Wilson vertrat jedoch auch die Ansicht, dass das neue Russland nach dem Ende der Wirren des russischen Bürgerkriegs schließlich zu einer freien Marktwirtschaft übergehen würde und dass eine Intervention gegen Sowjetrussland das Land nur zu einem Feind der USA machen würde. In dem 14-Punkte-Programm sprach er sich ebenfalls für eine Politik der Nichteinmischung in den russischen Bürgerkrieg aus, obwohl er dafür plädierte, das polnische Gebiet des ehemaligen Russischen Reiches an die neue unabhängige Zweite Polnische Republik abzutreten. Schließlich entsandten die Vereinigten Staaten aus Angst vor einer japanischen Expansion in Asien und wegen ihrer Unterstützung für die mit den Alliierten verbündete Tschechische Legion eine kleine Anzahl von Truppen nach Nordrussland und Sibirien. Die Vereinigten Staaten leisteten auch indirekte Hilfe in Form von Nahrungsmitteln und Vorräten für die Weiße Armee.[9][7]

Auf der Pariser Friedenskonferenz 1919 setzten Präsident Wilson und der britische Premierminister David Lloyd George trotz der Einwände des französischen Premierministers Georges Clemenceau und des italienischen Außenministers Sidney Sonnino die Idee durch, in Prinkipo ein Gipfeltreffen zwischen den Bolschewiki und der Weißen Bewegung einzuberufen, um eine gemeinsame russische Delegation für die Konferenz zu bilden. Das sowjetische Außenministerium unter der Leitung von Leo Trotzki und Georgi Tschicherin empfing die britischen und amerikanischen Abgesandten respektvoll, hatte aber nicht die Absicht, dem Abkommen zuzustimmen, da sie der Meinung waren, dass die Konferenz aus einer alten kapitalistischen Ordnung bestand, die in einer Weltrevolution hinweggefegt werden würde. 1921, nachdem die Bolschewiki im russischen Bürgerkrieg die Oberhand gewonnen, die kaiserliche Familie Romanow ermordet, den Roten Terror gegen „Volksfeinde“ organisiert, Rückzahlung zaristischer Schulden abgelehnt und zur Weltrevolution aufgerufen hatten, wurde Russland von den meisten Ländern der Welt als Paria behandelt.[7] Neben dem russischen Bürgerkrieg wurden die Beziehungen auch durch die Forderungen amerikanischer Unternehmen nach Entschädigung für die verstaatlichten Industrien in Russland, in die sie investiert hatten, belastet.[10]

Amerikanische Hilfe für Russland 1921

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

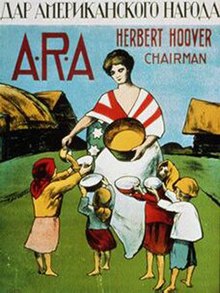

Unter Herbert Hoover wurde nach dem Krieg über die American Relief Administration (ARA) in großem Umfang Nahrungsmittelhilfe in Europa verteilt. Um die verheerende Hungersnot in Sowjetrussland zu lindern, die durch die Politik des Kriegskommunismus der sowjetischen Regierung ausgelöst worden war, nahm der Direktor der ARA in Europa, Walter Lyman Brown, 1921 in Riga, Lettland, Verhandlungen mit dem russischen Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten, Maxim Litwinow, auf. Am 21. August 1921 wurde eine Vereinbarung getroffen, und am 30. Dezember 1921 unterzeichneten Brown und der Volkskommissar für Außenhandel, Leonid Krassin, eine zusätzliche Durchführungsvereinbarung. Der US-Kongress bewilligte im Rahmen des Russian Famine Relief Act von Ende 1921 20 Millionen US-Dollar für Hilfsmaßnahmen. Hoover verabscheute den Bolschewismus zutiefst und war der Ansicht, dass die amerikanische Hilfe die Überlegenheit des westlichen Kapitalismus demonstrieren und so dazu beitragen würde, die Ausbreitung des Kommunismus einzudämmen.[11][12]

Auf dem Höhepunkt ihrer Tätigkeit beschäftigte die ARA 300 Amerikaner und mehr als 120.000 Russen und ernährte täglich 10,5 Millionen Menschen. Die russischen Operationen wurden von William N. Haskell geleitet. Die medizinische Abteilung der ARA war von November 1921 bis Juni 1923 tätig und half bei der Bekämpfung der Typhusepidemie, die damals in Russland wütete. Die Hungerhilfe der ARA lief parallel zu viel kleineren mennonitischen, jüdischen und Quäker-Hilfsaktionen in Russland.[13]

Der Betrieb der ARA in Russland wurde am 15. Juni 1923 eingestellt, nachdem bekannt geworden war, dass Russland unter Lenin die Ausfuhr von Getreide wieder erlaubt hatte.[14]

Handel und technische Zusammenarbeit ohne diplomatische Beziehungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Führende Vertreter der amerikanischen Außenpolitik sahen die 1922 von Sowjetrussland gegründete Sowjetunion als Bedrohung für amerikanische Werte an. Der republikanische Außenminister Charles Evans Hughes lehnte die Anerkennung ab und erklärte den Gewerkschaftsführern, „dass diejenigen, die Moskau kontrollieren, ihr ursprüngliches Ziel nicht aufgegeben haben, bestehende Regierungen zu zerstören, wo immer sie dies in der Welt tun können.“ Unter Präsident Calvin Coolidge warnte Außenminister Frank B. Kellogg, dass die internationale Agentur des Kremls, die Kommunistische Internationale (Komintern), aggressiv einen Umsturz gegen andere Nationen, einschließlich der Vereinigten Staaten, plane, um „die bestehende Ordnung zu stürzen.“[15] Herbert Hoover warnte Wilson 1919: "Wir können diese mörderische Tyrannei nicht einmal im Entferntesten anerkennen, ohne den Radikalismus in jedem Land Europas anzuregen und ohne jedes unserer nationalen Ideale zu verletzen."[16]

In der Zwischenzeit übernahm Großbritannien die Führung bei der Wiederaufnahme der Beziehungen zu Moskau, insbesondere im Bereich des Handels, obwohl es weiterhin der kommunistischen Subversion misstrauisch gegenüberstand und verärgert darüber war, dass der Kreml die russischen Schulden nicht bezahlen wollte. Außerhalb Washingtons gab es eine gewisse amerikanische Unterstützung für die Wiederaufnahme der Beziehungen, vor allem im Bereich der Wirtschaft. Henry Ford, der der Überzeugung war, dass internationaler Handel der beste Weg sei, um Kriege zu vermeiden, nutzte seine Ford Motor Company, um eine LKW-Industrie aufzubauen und Traktoren in Russland einzuführen. Der Architekt Albert Kahn wurde 1930 Berater für den gesamten Industriebau in der Sowjetunion. Technologisch orientierten sich die Sowjets von Lenin bis Stalin an den Amerikanern. Auch die gigantischen Stahlwerke von Magnitogorsk wurden mit amerikanischer Hilfe geplant und gebaut.[17]

Einige Intellektuelle auf der Linken zeigten sich interessiert am Aufbau der Sowjetunion und Amerikaner bereisten das Land. Nach 1930 wurden einige aktivistische intellektuelle Mitglieder der Kommunistischen Partei der USA oder schlossen sich ihr an und warben um Unterstützung für die Sowjetunion. Die amerikanische Arbeiterbewegung war gespalten: Die American Federation of Labor (AFL) war eine antikommunistische Hochburg, während linke Elemente in den späten 1930er Jahren den rivalisierenden Congress of Industrial Organizations (CIO) gründeten. Kommunisten spielten eine wichtige Rolle in der CIO, bis ihre Mitglieder ab 1946 ausgeschlossen wurden und die organisierte amerikanische Arbeiterschaft stark antisowjetisch wurde.

Die 1924 gegründete Amtorg Trading Corporation mit Sitz in New York war die wichtigste Organisation für den Handel zwischen der UdSSR und den USA.[18] Bis 1946 organisierte Amtorg einen millionenschweren Handel.[19] Amtorg wickelte fast alle Exporte aus der UdSSR ab, hauptsächlich Holz, Pelze, Flachs, Borsten und Kaviar, sowie alle Importe von Rohstoffen und Maschinen für die sowjetische Industrie und Landwirtschaft. Außerdem versorgte es amerikanische Unternehmen mit Informationen über Handelsmöglichkeiten in der UdSSR und versorgte die sowjetische Industrie mit technischen Nachrichten und Informationen über amerikanische Unternehmen.[20][21] Amtorg war auch an der sowjetischen Spionage gegen die Vereinigten Staaten beteiligt.[22]

Während Lenins Amtszeit gründete der amerikanische Geschäftsmann Armand Hammer eine Bleistiftfabrik in der Sowjetunion, stellte deutsche Handwerker ein und verschiffte amerikanisches Getreide in die Sowjetunion. Hammer errichtete auch Asbestminen und erwarb Pelztierfanganlagen östlich des Urals. Während Lenins Neuer Wirtschaftspolitik, die aus dem Scheitern des Kriegskommunismus resultierte, wurde Armand Hammer zum Vermittler für 38 internationale Unternehmen in ihren Geschäften mit der UdSSR.[23] Vor Lenins Tod handelte Hammer die Einfuhr von Fordson-Traktoren in die UdSSR aus, die eine wichtige Rolle bei der Mechanisierung der Landwirtschaft im Lande spielten.[24][23] Später, nachdem Stalin an die Macht gekommen war, wurden weitere Geschäfte mit Hammer als amerikanisch-sowjetischem Unterhändler ausgehandelt.[23][25] Der Historiker Edward Jay Epstein merkte an, dass „Hammer von Moskau in vielerlei Hinsicht eine außergewöhnliche Behandlung erfuhr. Die sowjetische Regierung erlaubte ihm, zaristische Kunst im Wert von Millionen von Dollar außer Landes zu bringen, als er 1932 in die Vereinigten Staaten zurückkehrte.“[26] Der Journalist Alan Farnham schrieb: „Im Laufe der Jahrzehnte reiste Hammer immer wieder nach Russland und verkehrte mit den dortigen Führern, so dass sowohl die CIA als auch das FBI ihn verdächtigten, ein Agent der Russen zu sein.“[27]

1929 schloss Henry Ford ein Abkommen mit den Russen, um neun Jahre lang technische Hilfe beim Bau des ersten sowjetischen Automobilwerks GAZ in Gorki (Nischni Nowgorod) zu leisten.[28][29] Der Vertrag beinhaltete den Kauf von Ford-Autos und -Lastwagen im Wert von 30 Millionen Dollar für die Montage in den ersten vier Jahren des Betriebs des Werks; danach sollte das Werk schrittweise auf sowjetische Komponenten umgestellt werden. Ford schickte seine Ingenieure und Techniker in die Sowjetunion, um bei der Installation der Ausrüstung und der Schulung der Belegschaft zu helfen, während über hundert sowjetische Ingenieure und Techniker in den Ford-Werken in Detroit und Dearborn stationiert wurden, „um die Methoden und die Praxis der Herstellung und Montage in den Werken des Unternehmens zu erlernen.“[30]

Diplomatische Anerkennung 1933

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

1933 forderten die amerikanische Geschäftswelt und verschiedene Zeitungsredakteure die diplomatische Anerkennung der Sowjetunion. Die Geschäftswelt erhoffte sich umfangreichen Handel mit der Sowjetunion. Die US-Regierung dagegen erhoffte sich eine Teilrückzahlung der alten zaristischen Schulden und das Versprechen, keine subversiven Bewegungen innerhalb der USA zu unterstützen. Präsident Franklin D. Roosevelt ergriff mit Unterstützung seines engen Freundes und Beraters Henry Morgenthau Jr. und des Russland-Experten William Bullitt die Initiative und umging damit das Außenministerium.[31][32] Roosevelt lud daraufhin Außenminister Maxim Litwinow im November 1933 zu einer Reihe von Treffen auf hoher Ebene nach Washington ein. Er und Roosevelt einigten sich auf Fragen der Religionsfreiheit für Amerikaner, die in der Sowjetunion arbeiten. Die UdSSR versprach, sich nicht in die inneren Angelegenheiten der USA einzumischen, und sicherzustellen, dass keine Organisation in der UdSSR darauf hinarbeitete, den USA zu schaden oder ihre Regierung gewaltsam zu stürzen, was sie später nicht einhielt. Beide Seiten kamen überein, die Schuldenfrage auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Roosevelt kündigte daraufhin eine Vereinbarung über die Wiederaufnahme normaler Beziehungen an.[33] Es gab nur wenige Beschwerden über die Aufnahme von Beziehungen mit den Sowjets.[34]

Es gab jedoch keine Fortschritte in der Schuldenfrage und nur wenig zusätzlichen Handel so das beide Seiten bald von dem Abkommen enttäuscht waren.[35] Viele amerikanische Geschäftsleute erwarteten einen Bonus in Form von umfangreichem gegenseitigem Handel, der aber nie eintrat, sondern ein einseitiger Technologietransfer von den Vereinigten Staaten in die Sowjetunion blieb.[36]

Roosevelt ernannte William Bullitt zum ersten Botschafter in der UdSSR von 1933 bis 1936. Bullitt kam mit großen Hoffnungen für die sowjetisch-amerikanischen Beziehungen nach Moskau, aber seine Meinung über die sowjetische Führung verschlechterte sich bei näherer Betrachtung aufgrund des totalitären Charakters des Regimes. Am Ende seiner Amtszeit stand Bullitt der sowjetischen Regierung offen feindselig gegenüber. Er blieb für den Rest seines Lebens ein bekennender Antikommunist.

Zweiter Weltkrieg

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bevor die Deutschen im Juni 1941 beschlossen die Sowjetunion anzugreifen, blieben die Beziehungen angespannt, da der sowjetische Einmarsch in Finnland, in die baltischen Staaten und in Polen sowie der Molotow-Ribbentrop-Pakt für Verärgerung sorgten, was zum Ausschluss der Sowjetunion aus dem Völkerbund führte. Nach dem Angriff von Hitler schloss die Sowjetunion einen Beistandsvertrag mit dem Vereinigten Königreich ab und erhielt massive Hilfe aus dem amerikanischen Lend-Lease-Programm, was die amerikanisch-sowjetischen Spannungen abbaute und beide Seiten im Kampf gegen Deutschland und die Achsenmächte zusammenführte.[37]

Obwohl die operative Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion deutlich geringer war als die zwischen anderen verbündeten Mächten, versorgten die Vereinigten Staaten die Sowjetunion mit riesigen Mengen an Waffen, Schiffen, Flugzeugen, Fahrzeugen, strategischen Materialien und Rohstoffen sowie Nahrungsmitteln. Vor dem Krieg hatte der künftige Präsident Harry S. Truman noch erklärt, dass es ihm egal sei, ob ein deutscher oder ein russischer Soldat stirbt, solange eine der beiden Seiten verliert.[38]

„Wenn wir sehen, daß Deutschland gewinnt, sollten wir Rußland helfen, und wenn Rußland gewinnt, sollten wir Deutschland helfen, und auf diese Weise sollten sie so viele wie möglich töten, obwohl ich Hitler unter keinen Umständen siegen sehen möchte.[39]“

Dieses Zitat ohne den letzten Teil wurde später in der sowjetischen und später russischen Propaganda als „Beweis“ für eine amerikanische Verschwörung zur Zerstörung des Landes verwendet.[40][41] Tatsächlich aber waren die amerikanischen Hilfen entscheidend für das Überleben der Sowjetunion gewesen.

Insgesamt beliefen sich die US-Lieferungen im Rahmen von Lend-Lease auf 11 Milliarden US-Dollar: über 400.000 Jeeps und Lastwagen, 12.000 gepanzerte Fahrzeuge, 11.400 Flugzeuge (4.719 davon Bell P-39 Airacobras) und 1,75 Millionen Tonnen Lebensmittel.[42][43] Von großer Bedeutung waren auch die Lieferungen an Erdöl, Benzin und Treibstoff. Der Wissens- und Technologietransfer an die Sowjets wurde während des Zweiten Weltkriegs deutlich intensiviert.[37]

Rund 17,5 Millionen Tonnen militärische Ausrüstung, Fahrzeuge, Industriegüter und Lebensmittel wurden aus der westlichen Hemisphäre in die Sowjetunion verschifft, 94 Prozent davon aus den Vereinigten Staaten. Zum Vergleich: Von Januar 1942 bis Mai 1945 landeten insgesamt 22 Millionen Tonnen zur Versorgung der amerikanischen Streitkräfte in Europa. Schätzungen zufolge reichten die amerikanischen Lieferungen an die UdSSR über den Persischen Korridor allein aus, um nach den Maßstäben der US-Armee sechzig Kampfdivisionen zu unterhalten.[44][45]

Auf den Konferenzen von Teheran, Jalta und Potsdam trafen sich die Staatschefs des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und der UdSSR und diskutierten über die Nachkriegsordnung, womit die Grundlage für die spätere Teilung Europas, Deutschlands und Berlins in zwei Einflussphären gelegt wurde. Die Streitkräfte der USA und der UdSSR trafen bei dem Feldzug in Deutschland erstmals am 24. April 1945 (Elbe Day) aufeinander und beglückwünschten sich. Bald darauf war Hitler endgültig besiegt.

Kalter Krieg (1947–1991)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Beginn des Kalten Kriegs und Teilung Europas

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion vertraten zwei gegensätzliche wirtschaftliche und politische Ideologien, und die beiden Nationen konkurrierten auf dieser Grundlage um internationalen Einfluss. Dieser langwierige geopolitische, ideologische und wirtschaftliche Kampf – der mit der Verkündung der Truman-Doktrin am 12. März 1947 als Reaktion auf die sowjetische Übernahme Osteuropas begann – ist als Kalter Krieg bekannt.

Die Sowjetunion zündete 1949 ihre erste Kernwaffe und beendete damit das Kernwaffenmonopol der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion lieferten sich ein konventionelles und nukleares Wettrüsten, das bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion andauerte. Alle Seiten des Kalten Krieges betrieben Spionage. Der sowjetische KGB („Komitee für Staatssicherheit“), der für Auslandsspionage und interne Überwachung zuständig war, war im Aus- und Inland berüchtigt. Die bekannteste sowjetische Operation betraf seine Atomspione, die entscheidende Informationen aus dem Manhattan-Projekt der Vereinigten Staaten lieferten, was die UdSSR dazu veranlasste, 1949 ihre erste Atomwaffe zu zünden, vier Jahre nach der amerikanischen Detonation und viel früher als erwartet.[46] 1949 gründeten westliche Regierungen den Koordinierungsausschuss für multilaterale Exportkontrollen (CoCom), um die Ausfuhr sensibler Hochtechnologie zu überwachen, die die militärische Effizienz der Mitglieder des Warschauer Pakts und bestimmter anderer Länder verbessern würde. Mit dem Beginn des Koreakrieg 1950 verschärfte sich das gegenseitige Misstrauen noch weiter und der dreijährige Konflikt zwischen dem vom Westen unterstützen Südkorea und dem kommunistischen Nordkorea bildete den Auftakt für eine Reihe von Stellvertreterkriegen. In den USA führte die Angst vor einer kommunistischen Unterwanderung zu den paranoiden Ausfällen der McCarthy-Ära gegen tatsächliche und vermeintliche Kommunisten.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam es zu einem Wiederaufleben der früheren Spaltungen zwischen den beiden Mächten. Mit der Ausbreitung des Kommunismus in Osteuropa nach der Niederlage Hitlers übernahm die Sowjetunion die osteuropäischen Länder, führte stalinistische Säuberungen durch und installierte kommunistische Marionettenregime, wodurch die Länder zu Satellitenstaaten wurden.[47] Dies beunruhigte die demokratischen Marktwirtschaften des Westens, insbesondere die Vereinigten Staaten, die praktisch die wirtschaftliche und politische Führung in Westeuropa übernommen hatten und mit dem Marshallplan zum Wiederaufbau des verwüsteten Kontinents und zur Wiederbelebung und Modernisierung seiner Wirtschaft beitrugen.[48] Im Osten kam der Wiederaufbau schleppender voran, auch da die Sowjetunion die Ressourcen ihrer Satelliten leerte, indem sie sie zu Reparationszahlungen an die UdSSR zwang oder einfach plünderte.

Die Sowjetunion versuchte, den Marshallplan 1949 mit dem Comecon zu kontern, der allerdings mehr ein Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit als einen klaren Plan zum Wiederaufbau darstellte. Die Vereinigten Staaten und ihre westeuropäischen Verbündeten versuchten, ihre Bindungen noch weiter zu stärken; sie erreichten dies vor allem durch die Gründung der NATO, die 1949 als Verteidigungsabkommen gegründet wurde. Die Sowjetunion konterte 1955 mit dem Warschauer Pakt, der einen ähnlichen Pakt im Ostblock bildete, wobei die Sowjets schon zuvor die eigentliche militärische Herrschaft in ihren Satelliten ausübten. Obwohl es sich nominell um ein „Verteidigungsbündnis“ handelte, bestand die Hauptfunktion des Paktes darin, die Hegemonie der Sowjetunion über ihre osteuropäischen Satelliten zu sichern. Die einzigen direkten militärischen Aktionen des Paktes waren Interventionen in die eigenen Mitgliedsstaaten, um politische Linientreue zu garantieren. 1961 errichtete die DDR auf Anweisung von Nikita Chruschtschow die Berliner Mauer, um die Bürger Ostberlins an der Flucht nach Westberlin in die BRD zu hindern. Dies veranlasste Präsident Kennedy dazu, eine seiner berühmtesten Reden mit dem Ausspruch "Ich bin ein Berliner" zu halten.

Ein Jahr später erreichte der Kalte Krieg während der Kubakrise einen Höhepunkt, als beide Mächte kurz vor einem Atomkrieg standen. Der Konflikt konnte schließlich beigelegt werden, als die Sowjets sich bereit erklärten, ihre Mittelstreckenraketen aus Kuba abzuziehen, wobei die USA im Gegenzug Raketen aus der Türkei abzogen. Nach der Kubakrise von 1962 vereinbarten die beiden Supermächte die Einrichtung einer direkten Hotline zwischen Washington, D.C., und Moskau (das sogenannte rote Telefon), die es den Führern beider Länder ermöglichen sollte, in dringenden Fällen schnell miteinander zu kommunizieren und die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass künftige Krisen zu einem totalen Krieg eskalieren könnten. In den gesamten restlichen 1960er Jahren lieferten sich die USA und die UdSSR einen intensiven Wettbewerb um Einfluss in der Welt. Beide Staaten versuchten sich auch während des Wettlaufs ins All gegenseitig zu übertreffen.

Détente

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Entspannungspolitik („Détente“) begann 1969 und war ein Kernelement der Außenpolitik von Präsident Richard Nixon und seinem Berater Henry Kissinger. Sie wollten die Eindämmungspolitik beenden und freundlichere Beziehungen zur UdSSR und zu China aufbauen. Diese beiden waren erbitterte Rivalen, von denen Nixon erwartete, dass sie sich mit Washington arrangieren würden, um dem anderen Rivalen keinen Vorteil zu verschaffen. Eine von Nixons Bedingungen war, dass beide Länder die Unterstützung Nordvietnams im Vietnamkrieg einstellen. Nixon und Kissinger setzten sich für einen intensiveren Dialog mit der sowjetischen Regierung ein, einschließlich regelmäßiger Gipfeltreffen und Verhandlungen über Rüstungskontrolle und andere bilaterale Abkommen. Breschnew traf sich mit Nixon auf Gipfeltreffen 1972 in Moskau, 1973 in Washington und 1974 erneut in Moskau und Kiew. Sie wurden persönliche Freunde.[49][50]

Dieser Zeitraum war gekennzeichnet durch die Unterzeichnung von Verträgen wie SALT I und den Helsinki-Verträgen. Ein weiterer Vertrag, START II, wurde diskutiert, aber aufgrund der sowjetischen Invasion in Afghanistan im Jahr 1979 von den Vereinigten Staaten nie ratifiziert. Unter Historikern wird immer noch darüber diskutiert, wie erfolgreich die Entspannungsperiode bei der Erreichung des Weltfriedens war.[51][52]

Die Vereinbarungen von Helsinki, in denen die Sowjets versprachen, freie Wahlen in Europa zuzulassen, wurden von den Sowjets als wichtiges Zugeständnis zur Sicherung des Friedens bezeichnet. In der Praxis schränkte die sowjetische Regierung in ihrem Herrschaftsbereich weiterhin die Rechtsstaatlichkeit und bürgerliche Freiheiten erheblich ein, die von sowjetischen Rechtstheoretikern wie Andrej Wyschinskij als Beispiele für „bürgerliche Moral“ angesehen wurden.[53] Die Sowjetunion unterzeichnete rechtsverbindliche Menschenrechtsdokumente wie den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte im Jahr 1973 und die Helsinki-Vereinbarungen im Jahr 1975, aber wurden den Menschen, die unter kommunistischer Herrschaft lebten, weder weithin bekannt noch zugänglich gemacht, noch wurden sie von den kommunistischen Behörden sonderlich ernst genommen.[54]

Trotz der ansonsten verbesserten Beziehungen traten während der Entspannungsphase verschiedene Spannungen auf. Dazu gehörte die Breschnew-Doktrin, die sowjetische Invasionen in Staaten des Warschauer Paktes erlaubte, um sie unter kommunistischer Herrschaft zu halten,[55] die chinesisch-sowjetische Spaltung, eine scheinbare Annäherung zwischen den Vereinigten Staaten und China mit Richard Nixons Besuch in China 1972. Nixons Priorität in den internationalen Beziehungen war jedoch auch nach seinem Besuch in China die sowjetische Entspannungspolitik.[56] 1973 kündigte Nixon an, dass seine Regierung den Status der meistbegünstigten Nation im Handel mit der UdSSR anstreben würde,[57] die vom Kongress mit dem Jackson-Vanik Amendment infrage gestellt wurde.[58] Die Vereinigten Staaten hatten den Handel mit der Sowjetunion lange Zeit mit ihrer Außenpolitik gegenüber der Sowjetunion und insbesondere seit den frühen 1980er Jahren mit der sowjetischen Menschenrechtspolitik verknüpft. Das Jackson-Vanik Amendment, das dem Trade Act von 1974 beigefügt war, verknüpfte die Gewährung der Meistbegünstigung an die UdSSR mit dem Recht verfolgter sowjetischer Juden auf Auswanderung. Da die Sowjetunion jüdischen Refusenik das Recht auf Auswanderung verweigerte, wurde die Möglichkeit des Präsidenten, der Sowjetunion die Meistbegünstigung im Handel zu gewähren, eingeschränkt.[59] In den 1970er Jahren wurden einige amerikanische Unternehmen in der UdSSR tätig, wie z. B. Pepsi-Cola.

Ende der Entspannungspolitik und Wiederannäherung unter Gorbatschow

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Entspannungspolitik, die in den USA auch als „linkage policy“ bezeichnet wird, wurde durch Stellvertreterkonflikte in der Dritten Welt und zunehmende sowjetische Interventionen im Ausland in Frage gestellt.[60] Die Zeit der Entspannung endete nach der sowjetischen Invasion in Afghanistan, die zum Boykott der Olympischen Spiele 1980 in Moskau durch 66 Nationen unter der Führung der USA führte. Die Vereinigten Staaten, Pakistan und Saudi-Arabien unterstützten die Mudschahid in Afghanistan. Um Moskau zu bestrafen, verhängte Präsident Jimmy Carter ein Getreideembargo.[61] Carter rief auch den US-Botschafter Thomas J. Watson aus Moskau zurück,[62] stoppte Hochtechnologieexporte in die Sowjetunion[61][63] und begrenzte Ammoniakeinfuhren aus der Sowjetunion.[64][61] Die Wahl Ronald Reagans zum Präsidenten im Jahr 1980 beruhte zudem zu einem großen Teil auf seinem Antikommunismus.[65] In seiner ersten Pressekonferenz sagte Präsident Reagan: „Die Entspannung war eine Einbahnstraße, die die Sowjetunion genutzt hat, um ihre Ziele zu verfolgen.“[66] Danach verschlechterten sich die Beziehungen zunehmend durch die sowjetische Unterdrückung der Solidarność in Polen,[67][68] dem Ende der SALT-II-Verhandlungen,[69] und die anschließende NATO-Übung von 1983.[70] Während dieser Periode angespannter Beziehungen kam es 1983 zu einem Fehlalarm des russischen Nuklear-Frühwarnsystems, was beinahe zu einem Atomkrieg geführt hätte, was von Oberst Stanislaw Petrow verhindert wurde.[71]

Reagan eskalierte den Kalten Krieg und beschleunigte die Abkehr von der Entspannungspolitik, die 1979 nach der sowjetischen Invasion in Afghanistan begonnen hatte.[72] Reagan befürchtete, dass die Sowjetunion einen militärischen Vorteil gegenüber den Vereinigten Staaten erlangt hatte, und die Reagan-Administration hoffte, dass die erhöhten Militärausgaben den USA eine militärische Überlegenheit verschaffen und die sowjetische Wirtschaft schwächen würden.[73] Reagan ordnete eine massive Aufrüstung der US-Streitkräfte an und stellte Mittel für den B-1 Lancer-Bomber, den B-2 Spirit-Bomber, Marschflugkörper, die MX-Rakete und eine 600 Schiffe umfassende Marine bereit.[74] Als Reaktion auf die sowjetische Stationierung der SS-20 überwachte Reagan die Stationierung der Pershing-Rakete durch die NATO in Westdeutschland.[75] Der Präsident prangerte auch die Sowjetunion und den kommunistischen Totalitarismus in moralischer Hinsicht scharf an und bezeichnete die Sowjetunion als „Reich des Bösen“. Erst nachdem mit Michail Gorbatschow in Moskau 1985 ein Reformer an die Macht gekommen war, verbesserten sich die Beziehungen wieder. Nach den Gipfeltreffen in Reykjavík zwischen Reagan und Gorbatschow kamen Verhandlungen über Abrüstung mit dem 1987 auf dem Gipfeltreffen in Washington unterzeichneten INF-Vertrag zum Durchbruch. Eine Liberalisierung der Sowjetunion durch Glasnost und Perestroika begünstigte intensivierte wirtschaftliche, wissenschaftliche, politische und kulturelle Beziehungen mit dem Westen.

Ende des Kalten Kriegs (1989–1991)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Reagan und Gorbatschow hatten die Spannungen im Kalten Krieg während Reagans zweiter Amtszeit abgebaut, aber George H.W. Bush war anfangs skeptisch gegenüber den sowjetischen Absichten. Im ersten Jahr seiner Amtszeit verfolgte Bush das, was die Sowjets als „Pauza“ bezeichneten, einen Bruch mit der Entspannungspolitik Reagans, wobei er von seinem Berater Zbigniew Brzeziński beeinflusst wurde. Während Bush 1989 seine Pauzapolitik umsetzte, forderten die sowjetischen Satelliten in Osteuropa die sowjetische Vorherrschaft heraus. Bush trug dazu bei, die kommunistische Führung Polens zu überzeugen, im Juni demokratische Wahlen zuzulassen, die von den Antikommunisten gewonnen wurden. Davor hatten die USA die polnische Opposition schon länger über ihre Geheimdienste unterstützt. 1989 stürzten die kommunistischen Regierungen in allen Satellitenstaaten, wobei es nur in Rumänien zu nennenswerter Gewalt kam. Im November 1989 wurde die Regierung der DDR durch die massiven Proteste der Bevölkerung gezwungen, die Mauer zum Westen zu öffnen. Gorbatschow weigerte sich, das sowjetische Militär zu entsenden und gab damit die Breschnew-Doktrin auf. Innerhalb weniger Wochen brachen die kommunistischen Regime in ganz Osteuropa zusammen, und die von der Sowjetunion unterstützten Parteien auf der ganzen Welt wurden demoralisiert. Die USA waren an diesen Umwälzungen nicht direkt beteiligt, aber die Bush-Regierung vermied den Anschein von Schadenfreude über den Sieg, um weitere demokratische Reformen, insbesondere in der UdSSR, nicht zu untergraben.

Bush und Gorbatschow trafen sich im Dezember 1989 auf dem Gipfeltreffen in Malta. Bush bemühte sich für den Rest seiner Amtszeit um kooperative Beziehungen zu Gorbatschow und vertraute darauf, dass Gorbatschow die verbliebenen sowjetischen Hardliner unter Kontrolle halten würde.[1] Das Hauptthema des Malta-Gipfels war die mögliche Wiedervereinigung Deutschlands.[2] Während Großbritannien und Frankreich einem wiedervereinigten Deutschland misstrauisch gegenüberstanden, drängte Bush an der Seite des westdeutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl auf die deutsche Wiedervereinigung.[3 Gorbatschow sträubte sich gegen die Idee eines wiedervereinigten Deutschlands, vor allem, wenn es Teil der NATO würde, aber die Umwälzungen des vergangenen Jahres hatten seine Macht im In- und Ausland geschwächt. Gorbatschow erklärte sich bereit, "Zwei-plus-Vier"-Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien sowie der BRD und der DDR zu führen, die 1990 aufgenommen wurden. Nach umfangreichen Verhandlungen willigte Gorbatschow schließlich ein, das wiedervereinigte Deutschland in die NATO aufzunehmen. Mit der Unterzeichnung des Vertrags über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland wurde Deutschland im Oktober 1990 offiziell wiedervereinigt.

Während Gorbatschow die Demokratisierung der sowjetischen Satellitenstaaten duldete, unterdrückte er separatistische Bewegungen innerhalb der Sowjetunion selbst. Stalin hatte die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland in den 1940er Jahren besetzt und annektiert. Mit den Reformen und Revolutionen in Osteuropa kamen Unabhängigkeitsbewegungen auf. Die Unabhängigkeitserklärung Litauens im März 1990 wurde von Gorbatschow abgelehnt, da er befürchtete, dass die Sowjetunion auseinanderbrechen könnte, wenn er die Unabhängigkeit Litauens zulässt und entsendete Truppen nach Litauen. Die Vereinigten Staaten hatten die sowjetische Eingliederung der baltischen Staaten nie anerkannt, und die Krise in Litauen brachte Bush in eine schwierige Lage. Bush war bei der Wiedervereinigung Deutschlands auf die Zusammenarbeit mit Gorbatschow angewiesen, und er befürchtete, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion zu Chaos führen könnte. Die Bush-Regierung protestierte nur mild gegen Gorbatschows Unterdrückung der litauischen Unabhängigkeitsbewegung, unternahm aber nichts, um direkt einzugreifen. Bush versuchte den Kollaps der UdSSR zu verhindern und fürchtete sich vor den Unruhen, die mit einer Aufspaltung der Sowjetunion einhergehen könnten. In einer Rede von 1991 in Kiew warnte Bush die Ukrainer vor „selbstmörderischem Nationalismus“.[76]

Am 31. Juli 1991 unterzeichneten Gorbatschow und Bush den START-I-Vertrag, der die Zahl der stationierten Atomsprengköpfe beider Länder reduzierte. Mit START wurde der größte und komplexeste Rüstungskontrollvertrag der Geschichte ausgehandelt, und seine endgültige Umsetzung Ende 2001 führte zur Beseitigung von etwa 80 % aller bis dahin existierenden strategischen Kernwaffen.[77] Parallel dazu begannen amerikanische Unternehmen, in die liberalisierte sowjetische Wirtschaft einzutreten, was dazu führte, dass berühmte US-Unternehmen ihre Geschäfte in Russland eröffneten. Das vielleicht berühmteste Beispiel ist McDonald’s, dessen erstes Restaurant in Moskau zu einem Kulturschock bei den verblüfften Sowjetbürgern führte, die in langen Schlangen standen, um amerikanisches Fast Food zu kaufen. Der erste McDonald’s des Landes wurde am 31. Januar 1990 auf dem Moskauer Puschkin-Platz eröffnet, wo etwa 38.000 Kunden in stundenlangen Schlangen warteten, was zu dieser Zeit einen neuen Rekord darstellte.[78]

Im August 1991 starteten konservative kommunistische Hardliner einen Putschversuch gegen Gorbatschow, der zwar schnell scheiterte, aber die verbliebene Macht von Gorbatschow und der sowjetischen Zentralregierung brach. Noch im selben Monat trat Gorbatschow als Generalsekretär der Kommunistischen Partei zurück, und der russische Präsident Boris Jelzin ordnete die Beschlagnahmung des sowjetischen Parteieigentums an. Gorbatschow hielt sich als Präsident der Sowjetunion bis zum 25. Dezember 1991 an der Macht, als die UdSSR aufgelöst wurde. Fünfzehn Staaten gingen aus der Sowjetunion hervor, wobei der bei weitem größte und bevölkerungsreichste Staat (der mit der Oktoberrevolution in Petrograd auch der Gründer des Sowjetstaates war), die Russische Föderation, die volle Verantwortung für alle Rechte und Pflichten der UdSSR gemäß der Charta der Vereinten Nationen übernahm, einschließlich der finanziellen Verpflichtungen. Damit übernahm Russland die Mitgliedschaft der Sowjetunion in den Vereinten Nationen und die ständige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat sowie die nuklearen Bestände und die Kontrolle über die Streitkräfte; die sowjetischen Botschaften im Ausland wurden zu russischen Botschaften.[79]

Bush und Jelzin trafen sich im Februar 1992 und erklärten eine neue Ära der „Freundschaft und Partnerschaft.“[80] Im Januar 1993 einigten sich Bush und Jelzin auf START II, das über den ursprünglichen START-Vertrag hinaus eine weitere Reduzierung der Atomwaffen vorsah.[81] Die USA nahmen diplomatische Beziehungen zu allen postsowjetischen Staaten auf und unterstützten Länder wie Kasachstan oder die Ukraine bei der Denuklearisierung.

Siehe auch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Bennett, Edward M. Franklin D. Roosevelt and the Search for Security: American-Soviet Relations, 1933-1939 (1985)

- Bennett, Edward M. Franklin D. Roosevelt and the Search for Victory: American-Soviet Relations, 1939-1945 (1990).

- Browder, Robert P. "The First Encounter: Roosevelt and the Russians, 1933" United States Naval Institute proceedings (May 1957) 83#5 pp 523–32.

- Browder, Robert P. The origins of Soviet-American diplomacy (1953) pp 99–127 Online

- Butler, Susan. Roosevelt and Stalin: Portrait of a Partnership (Vintage, 2015).

- Cohen, Warren I. The Cambridge History of American Foreign Relations: Vol. IV: America in the Age of Soviet Power, 1945-1991 (1993).

- Crockatt, Richard. The Fifty Years War: The United States and the Soviet Union in world politics, 1941-1991 (1995).

- Dallek, Robert. Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932–1945 (Oxford University Press. 1979), a major scholarly study.\; online

- Diesing, Duane J. Russia and the United States: Future Implications of Historical Relationships (No. Au/Acsc/Diesing/Ay09. Air Command And Staff Coll Maxwell Afb Al, 2009).[82]

- Downing, Taylor. 1983: Reagan, Andropov, and a World on the Brink (Hachette UK, 2018).

- Dunbabin, J.P.D. International Relations since 1945: Vol. 1: The Cold War: The Great Powers and their Allies (1994).

- Feis, Herbert. Churchill-Roosevelt-Stalin: The War They Waged and the Peace They Sought (1957) online; a major scholarly study

- Fenby, Jonathan. Alliance: The Inside Story of How Roosevelt, Stalin and Churchill Won One War and Began Another (2015) excerpt; popular history

- Fike, Claude E. "The Influence of the Creel Committee and the American Red Cross on Russian-American Relations, 1917-1919." Journal of Modern History 31#2 (1959): 93–109. online.

- Fischer, Ben B. A Cold War conundrum: the 1983 soviet war scare (Central Intelligence Agency, Center for the Study of Intelligence, 1997). online

- Foglesong, David S. The American mission and the 'Evil Empire': the crusade for a 'Free Russia' since 1881 (2007).

- Gaddis, John Lewis. Russia, the Soviet Union, and the United States (2nd ed. 1990) online covers 1781-1988

- Gaddis, John Lewis. The United States and the Origins of the Cold War, 1941-1947 (2000).

- Garthoff, Raymond L. Détente and confrontation: American-Soviet relations from Nixon to Reagan (2nd ed. 1994) In-depth scholarly history covers 1969 to 1980. online

- Garthoff, Raymond L. The Great Transition: American-Soviet Relations and the End of the Cold War (1994), In-depth scholarly history, 1981 to 1991, online

- Glantz, Mary E. FDR and the Soviet Union: the President's battles over foreign policy (2005).

- Kennan, George F. Russia Leaves the War: Soviet American Relations 1917–1920 (1956).

- LaFeber, Walter. America, Russia, and the Cold War 1945-2006 (2008). online 1984 edition

- Leffler, Melvyn P. The Specter of Communism: The United States and the Origins of the Cold War, 1917-1953 (1994).

- Lovenstein, Meno. American Opinion Of Soviet Russia (1941) online

- McNeill, William Hardy. America, Britain, & Russia: Their Co-Operation and Conflict, 1941–1946 (1953), 820pp; comprehensive overview

- Morris, Robert L. "A Reassessment of Russian Recognition." Historian 24.4 (1962): 470–482.

- Naleszkiewicz, Wladimir. "Technical Assistance of the American Enterprises to the Growth of the Soviet Union, 1929-1933." Russian Review 25.1 (1966): 54-76 online.

- Nye, Joseph S. ed. The making of America's Soviet policy (1984)

- Saul, Norman E. Distant Friends: The United States and Russia, 1763-1867 (1991)

- Saul, Norman E. Concord and Conflict: The United States and Russia, 1867-1914 (1996)

- Saul, Norman E. War and Revolution: The United States and Russia, 1914-1921 (2001)

- Saul, Norman E. Friends or foes? : the United States and Soviet Russia, 1921-1941 (2006) online

- Saul, Norman E. The A to Z of United States-Russian/Soviet Relations (2010)

- Saul, Norman E. Historical Dictionary of Russian and Soviet Foreign Policy (2014).

- Sibley, Katherine A. S. "Soviet industrial espionage against American military technology and the US response, 1930–1945." Intelligence and National Security 14.2 (1999): 94–123.

- Smith, Gaddis. Morality, Reason and Power: American Diplomacy in the Carter Years (1986), 1976-1980.

- Sokolov, Boris V. "The role of lend‐lease in Soviet military efforts, 1941–1945." Journal of Slavic Military Studies 7.3 (1994): 567–586.

- Stoler, Mark A. Allies and Adversaries: The Joint Chiefs of Staff, the Grand Alliance, and US Strategy in World War II. (UNC Press, 2003).

- Taubman, William. Gorbachev (2017) excerpt

- Taubman, William. Khrushchev: The Man and His Era (2012), Pulitzer Prize

- Taubman, William. Stalin's American Policy: From Entente to Détente to Cold War (1982).

- Trani, Eugene P. "Woodrow Wilson and the decision to intervene in Russia: a reconsideration." Journal of Modern History 48.3 (1976): 440–461. online

- Ulam, Adam. Expansion and Coexistence: Soviet Foreign Policy, 1917-73 (1974), a major survey

- Ulam, Adam. The rivals : America and Russia since World War II (1976) online

- Unterberger, Betty Miller. "Woodrow Wilson and the Bolsheviks: The 'Acid Test' of Soviet–American Relations." Diplomatic History 11.2 (1987): 71–90. online

- Westad, Odd Arne ed. Soviet-American Relations during the Carter Years (Scandinavian University Press, 1997), 1976-1980.

- White, Christine A. British and American Commercial Relations with Soviet Russia, 1918-1924 (UNC Press, 2017).

- Zubok, Vladislav M. A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev (2009)

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b c d George F. Kennan: Russia Leaves the War: Soviet–American Relations, 1917–1920. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1956, ISBN 0-691-00841-8, S. 12–16 (englisch).

- ↑ U.S. Recognition of Russia's Provisional Government. In: U.S.–Russia Relations. Abgerufen am 26. Juni 2022.

- ↑ United States Relations with Russia: Establishment of Relations to World War Two. In: U.S. Department of State. via Office of the Historian

- ↑ Woodrow Wilson: Joint Address to Congress Leading to a Declaration of War Against Germany. In: National Archives. 2. April 1917.

- ↑ The Root Mission to Russia, 1917

- ↑ Russian Embassy Shocked By Revolt In: The New York Times, 16. März 1917, S. 3

- ↑ a b c Margaret MacMillan, Holbrooke, Richard: Paris 1919 : six months that changed the world. First U.S. Auflage. Random House, New York 2003, ISBN 0-375-50826-0, 63–82 (archive.org).

- ↑ Fourteen Points | International Encyclopedia of the First World War (WW1). In: encyclopedia.1914-1918-online.net. Abgerufen am 8. Februar 2020.

- ↑ Fourteen Points | Text & Significance. In: Encyclopædia Britannica. Abgerufen am 7. Februar 2020 (englisch).

- ↑ Donald E. Davis and Eugene P. Trani: Distorted Mirrors: Americans and Their Relations with Russia and China in the Twentieth Century. University of Missouri Press, 2009, ISBN 978-0-8262-7189-1, S. 48 (google.com).

- ↑ Benjamin M. Weissman, "Herbert Hoover and the famine in Soviet Russia, 1921-23" In: Herbert Hoover Reassessed (1981) A. 390–396.

- ↑ Race Against Anarchy. Abgerufen am 29. Juni 2024 (englisch).

- ↑ Mennonite Church USA Historical Committee and Archives | Home page for mcusa-archives.org. 4. Februar 2012, abgerufen am 29. Juni 2024.

- ↑ Charles M. Edmondson, "An Inquiry into the Termination of Soviet Famine Relief Programmes and the Renewal of Grain Export, 1922–23", Soviet Studies, Vol. 33, No. 3 (1981), S. 370–38

- ↑ Little, S. 178

- ↑ Little, S. 379.

- ↑ How America Helped Build The Soviet Machine. In: American Heritage. Abgerufen am 29. Juni 2024 (englisch).

- ↑ KGB Deep Background: Reference Detail. In: www.pbs.org. Abgerufen am 7. Dezember 2021 (englisch).

- ↑ George A. Barrett: AMTORG PRESIDENT RETURNS TO RUSSIA TO 'RESIGN' HIS POST; Michael Guisov Recalled by Moscow in Shake-Up of Huge Soviet Trade Agency NO EXPLANATION IS GIVEN But Departure Coincided With Protests Over 'Litter,' Nude Bathing on Morgan Estate In: The New York Times, 16. November 1946. Abgerufen am 7. Dezember 2021 (amerikanisches Englisch).

- ↑ James Farol Metcalf: Electric History. James Farol Metcalf, 2009, abgerufen am 22. Januar 2017 (englisch).

- ↑ Henry L. Zelchenko: Stealing America's Know-How: The Story of Amtorg. In: American Mercury. 74. Jahrgang, Nr. 338, Februar 1952, S. 75–84.

- ↑ Robert Louis Benson, Michael Warner: Venona Soviet Espionage and the American Response 1939-1957. 1996, S. xxviii, abgerufen am 17. September 2021 (englisch).

- ↑ a b c Deal-maker Armand Hammer Moscow's capitalist comrade In: Christian Science Monitor, 3. Juli 1980. Abgerufen am 28. Januar 2022 (englisch).

- ↑ James Flanigan: Soviets Failing a Lesson Taught by Henry Ford. In: Los Angeles Times. 7. Dezember 1988, abgerufen am 28. Januar 2022 (englisch).

- ↑ Rich and red: The USSR's prize assets | Harvey Klehr. In: The Critic Magazine. 19. September 2020, abgerufen am 30. Januar 2022 (britisches Englisch).

- ↑ THE RIDDLE OF ARMAND HAMMER In: The New York Times, 29. November 1981. Abgerufen am 30. Januar 2022 (amerikanisches Englisch).

- ↑ ARMAND HAMMER: TINKER, TRAITOR, SATYR, SPY A SCATHING NEW BIOGRAPHY PAINTS THE GLOBETROTTING FOUNDER OF OCCIDENTAL PETROLEUM AS A BLATANT OPPORTUNIST, A WOMANIZER--AND PERHAPS EVEN A SOVIET SPY. - November 11, 1996. In: money.cnn.com. Abgerufen am 30. Januar 2022 (englisch).

- ↑ Sonia Melnikova-Raich: The Soviet Problem with Two 'Unknowns': How an American Architect and a Soviet Negotiator Jump-Started the Industrialization of Russia, Part II: Saul Bron. In: IA, The Journal of the Society for Industrial Archeology. 37. Jahrgang, Nr. 1/2, 2011, ISSN 0160-1040, S. 5–28, JSTOR:23757906 (englisch).

- ↑ May 31: Henry Ford cuts a deal with the USSR, and changes world history, on this date in 1929. In: autos.yahoo.com. Abgerufen am 28. Januar 2022 (amerikanisches Englisch).

- ↑ THE RIDDLE OF ARMAND HAMMER In: The New York Times, 29. November 1981. Abgerufen am 30. Januar 2022 (amerikanisches Englisch).

- ↑ Robert Paul Browder, The origins of Soviet-American diplomacy (1953) S. 99-127

- ↑ Robert P. Browder, "The First Encounter: Roosevelt and the Russians, 1933" United States Naval Institute proceedings (Mai 1957) S. 523-32.

- ↑ Robert Dallek: Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945: With a New Afterword. Oxford UP, 1979, ISBN 978-0-19-535705-9, S. 78–81 (englisch, google.com).

- ↑ Paul F. Boller: Not So!: Popular Myths about America from Columbus to Clinton. Oxford UP, 1996, ISBN 978-0-19-510972-6, S. 110–14 (englisch, google.com).

- ↑ Justus D. Doenecke and Mark A. Stoler: Debating Franklin D. Roosevelt's Foreign Policies, 1933-1945. 2005, ISBN 978-0-8476-9416-7, S. 18. 121 (englisch, google.com).

- ↑ Joan H. Wilson, "American Business and the Recognition of the Soviet Union." Social Science Quarterly (1971): 349-368

- ↑ a b Albert L. Weeks: Russia's Life-Saver: Lend-Lease Aid to the U.S.S.R. in World War II. Lexington Books, 2004, ISBN 978-0-7391-6054-1 (google.de [abgerufen am 29. Juni 2024]).

- ↑ National Affairs: Anniversary Remembrance - TIME. 23. November 2010, abgerufen am 29. Juni 2024.

- ↑ Alan Alexrod: The Real History of the Cold War: A New Look at the Past. Sterling, 2009, ISBN 978-1-4027-6302-1, S. 44 (google.com).

- ↑ Краткий курс истории. Так учились «дружить». история.рф, 23. Juli 2017 (russisch).

- ↑ Трумэн и его доктрина. Историк, März 2021 (russisch).

- ↑ WORLD WAR II - THE WAR AGAINST GERMANY AND ITALY ( vom 6. Mai 2017 im Internet Archive; PDF), US Army Center Of Military History, page 158.

- ↑ Lend-Lease Shipments: World War II, Section IIIB, Office, Chief of Finance, War Department, 31 December 1946, S. 8.

- ↑ The five Lend-Lease routes to Russia. In: Engines of the Red Army. Archiviert vom am 4. September 2013; abgerufen am 12. Juli 2014.

- ↑ T.H. Vail Motter: The Persian Corridor and Aid to Russia. Center of Military History, 1952, S. 4–6 (englisch, army.mil [abgerufen am 12. Juli 2014]).

- ↑ Christopher Andrew, The Sword And The Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB (1999).

- ↑ Report to the President by the National Security Council. In: Office of the Historian. Abgerufen am 29. Juni 2024 (englisch).

- ↑ Marshall Plan (1948). 28. September 2021, abgerufen am 29. Juni 2024 (englisch).

- ↑ Craig Daigle: The Limits of Detente: The United States, the Soviet Union, and the Arab-Israeli Conflict, 1969-1973. Yale UP, 2012, ISBN 978-0-300-18334-4, S. 273–78 (englisch, google.com).

- ↑ Donald J. Raleigh: “I Speak Frankly Because You Are My Friend”: Leonid Ilich Brezhnev’s Personal Relationship with Richard M. Nixon. In: The Soviet and Post-Soviet Review. Band 45, Nr. 2, 9. April 2018, ISSN 1876-3324, S. 151–182, doi:10.1163/18763324-20171286 (brill.com [abgerufen am 29. Juni 2024]).

- ↑ The Rise and Fall of Détente, Professor Branislav L. Slantchev, Department of Political Science, University of California – San Diego 2014. Archiviert vom am 23. Oktober 2014; abgerufen am 22. Juli 2014 (englisch).

- ↑ Leopoldo Nuti: The Crisis of Détente in Europe. 2008, ISBN 978-0-203-88716-5 (englisch, google.com [abgerufen am 22. Juli 2014]).

- ↑ Andrzej Wyszyński: Teoria dowodów sądowych w prawie radzieckim. Biblioteka Zrzeszenia Prawników Demokratów, 1949, S. 153, 162 (englisch, echelon.pl ( des vom 29 July 2018 im Internet Archive) [abgerufen am 10. März 2023]).

- ↑ Daniel C. Thomas: Human Rights Ideas, the Demise of Communism, and the End of the Cold War. In: Journal of Cold War Studies. 7. Jahrgang, Nr. 2, 2005, S. 110–141, doi:10.1162/1520397053630600 (englisch, jhu.edu).

- ↑ W. Loth: Moscow, Prague and Warsaw: Overcoming the Brezhnev Doctrine. In: Cold War History. 1. Jahrgang, Nr. 2, 1. Januar 2001, ISSN 1468-2745, S. 103–118, doi:10.1080/713999924 (englisch, doi.org).

- ↑ Easing China-US Tensions: Lessons From Nixon's 1972 Trip. In: thediplomat.com. Abgerufen am 29. Mai 2022 (amerikanisches Englisch).

- ↑ NIXON IN APPEAL ON SOVIET TRADE In: The New York Times, 5. Oktober 1973. Abgerufen am 7. Dezember 2021 (amerikanisches Englisch).

- ↑ George C. Herring: From Colony to Superpower; U.S. Foreign Relations Since 1776. Oxford University Press, 2008, ISBN 978-0-19-507822-0, S. 804 (englisch, archive.org).

- ↑ William E. Pomeranz: The Legacy and Consequences of Jackson-Vanik: Reassessing Human Rights in 21st Century Russia. In: www.wilsoncenter.org. Abgerufen am 21. Oktober 2021 (englisch).

- ↑ Jimmy Carter and the Second Yemenite War: A Smaller Shock of 1979? | Wilson Center. In: www.wilsoncenter.org. Abgerufen am 29. Mai 2022 (englisch).

- ↑ a b c Jeffrey G: The Soviet Grain Embargo. In: The Heritage Foundation. Abgerufen am 13. November 2021 (englisch).

- ↑ Edward Walsh, John M. Goshko: U.S. Ambassador to Moscow Recalled In: The Washington Post, 3. Januar 1980. Abgerufen am 13. November 2021 (amerikanisches Englisch).

- ↑ James D. J. Brown: Oil Fueled? The Soviet Invasion of Afghanistan. In: Post-Soviet Affairs. 29. Jahrgang, Nr. 1, 1. Januar 2013, ISSN 1060-586X, S. 56–94, doi:10.1080/1060586X.2013.778543 (englisch).

- ↑ Clyde H. Farnsworth: In Shift, Carter Curbs Soviet Ammonia; Ammonia Import Quotas In: The New York Times, New York Times, 19. Januar 1980. Abgerufen am 7. Dezember 2021 (amerikanisches Englisch).

- ↑ Ronald Reagan, radio broadcast on August 7th, 1978. Abgerufen am 22. Juli 2014.

- ↑ Ronald Reagan. January 29, 1981 press conference. Presidency.ucsb.edu, 29. Januar 1981, abgerufen am 22. Juli 2014.

- ↑ Detente Wanes as Soviets Quarantine Satellites from Polish Fever In: Washington Post, 19. Oktober 1980

- ↑ Dimitri K. Simes: The Death of Detente? In: International Security. 5. Jahrgang, Nr. 1, 1980, S. 3–25, doi:10.2307/2538471, JSTOR:2538471 (englisch).

- ↑ Andrew Glass: Carter withdraws SALT II accord, Jan. 2, 1980. In: POLITICO. Abgerufen am 29. Mai 2022 (englisch).

- ↑ Francine Uenuma: The 1983 Military Drill That Nearly Sparked Nuclear War With the Soviets. In: Smithsonian Magazine. 27. April 2022.

- ↑ Jochen Leffers: Stanislaw Petrow: Der Mann, der die Welt rettete, ist tot. In: Der Spiegel. 19. September 2017, ISSN 2195-1349 (spiegel.de [abgerufen am 29. Juni 2024]).

- ↑ Towards an International History of the War in Afghanistan, 1979–89. The Woodrow Wilson International Center for Scholars, 11. Oktober 2007, archiviert vom ; abgerufen am 16. Mai 2007.

- ↑ Douglas C. Rossinow, The Reagan Era: A History of the 1980s (2015). S. 66–67

- ↑ James Patterson, Restless Giant: The United States from Watergate to Bush v. Gore (2005). S. 200

- ↑ deutschlandfunk.de: Protest gegen Pershing: Menschenketten gegen Aufrüstung. Abgerufen am 29. Juni 2024.

- ↑ John-Thor Dahlburg: NEWS ANALYSIS : Bush's 'Chicken Kiev' Talk--an Ill-Fated U.S. Policy : Ukraine: Efforts to keep the Soviet Union intact are recalled with bitterness by some in new nation. 19. Dezember 1991, abgerufen am 29. Juni 2024 (amerikanisches Englisch).

- ↑ Stuart Polen, "START I: A Retrospective." Illini Journal of International Security 3.1 (2017): 21-36

- ↑ Charles Maynes: McDonald's Marks 30 Years in Russia In: Voice of America, 1. Februar 2020. Abgerufen am 16. März 2022 (englisch).

- ↑ INFCIRC/397 - Note to the Director General from the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. 23. November 2003, abgerufen am 29. Juni 2024.

- ↑ Jussi Hanhimäki, Georges-Henri Soutou, Basil Germond: The Routledge Handbook of Transatlantic Security. Routledge, 2010, ISBN 978-1-136-93607-4, S. 501 (google.com).

- ↑ Ruud van Dijk: Encyclopedia of the Cold War. Routledge, 2013, ISBN 978-1-135-92311-2, S. 860–51 (google.com).

- ↑ RUSSIA AND THE UNITED STATES: FUTURE IMPLICATIONS OF HISTORICAL RELATIONSHIPS ( vom 20. Juni 2017 im Internet Archive; PDF)}