Burg Holme

| Burg Holme | ||

|---|---|---|

Photo der Burg Holme | ||

| Alternativname(n) | Alt-Kirchholm | |

| Staat | Lettland | |

| Entstehungszeit | 1186 | |

| Burgentyp | Höhenburg, Wasserburg | |

| Erhaltungszustand | Ruine | |

| Ständische Stellung | Bischofsburg | |

| Geographische Lage | 56° 51′ N, 24° 20′ O | |

|

| ||

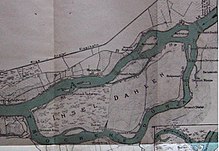

Die Burg Holme oder Alt-Kirchholm (lettisch Salaspils veco pili) ist die Ruine der zweitältesten Steinburg in Livland, errichtet auf der Dünainsel Mārtiņsala (deutsch Martinsholm oder Holme), etwas südlich der Stadt Salaspils (deutsch Kirchholm) gelegen. Durch die Aufstauung der Düna sind sowohl die Insel als auch die Überreste der Burganlage heute vollständig von Wasser bedeckt.

Die bischöfliche Burg Holme darf nicht mit der Ordensburg Neu-Kirchholm verwechselt werden, die auf der gegenüberliegenden Seite der Düna am Festland lag und dort erst nach der Zerstörung von Holme vom Livländischen Orden errichtet wurde.

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Als der Missionar und spätere Bischof von Livland Meinhard von Segeberg 1184 die Missionierung des Volkes der Liven aufnahm, begann er den Bau der ersten beiden gemauerten Steinburgen Livlands: Uexküll und Holme. Letztere wurde auf der kleinen Dünainsel Martinsholm neben der Kirche eines Dorfes mit etwa 50 getauften Bewohnern errichtet und diente einerseits deren Schutz vor aggressiven Heiden, andererseits zur Kontrolle einer wichtigen Handelsstraße, welche auf einer Furt neben der Insel die Düna überquerte.

Nach Schilderungen von Heinrich von Lettland wurde die Burg bereits recht früh mehrere Male erfolglos belagert, was offenbar den mächtigen Mauern zuzuschreiben war. Die Insel Holme avancierte zum wichtigsten Zentrum der neuen Kolonie im Osten. Im Jahr 1200 machte hier auch Bischof Albert halt, als er im Jahre 1200 zum ersten Male nach Livland kam. Aber schon bald darauf verlor Holme an Bedeutung. Die großen Handelsschiffe konnten aufgrund des niedrigen Wasserstandes der Düna nicht bis Holme gelangen, sodass sich mit der Gründung Rigas der Handel dorthin verlagerte.

1298 erlitt die Burg durch die anhaltenden Kämpfe zwischen dem Livländischen Orden und dem Erzbistum Riga schwere Schäden und wurde nicht wieder aufgebaut. Die Mauerreste dienten noch zeitweise als temporäre Stützpunkte, bis am anderen Ufer die Burg Neu-Kirchholm errichtet wurde.

Durch den Bau des Rīgas-Wasserkraftwerks in den 1970er Jahren wurden die Düna aufgestaut und infolgedessen die Insel Martinsholm sowie die Burg Holme überflutet.

Beschreibung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Burg Holme wurde als viereckige Kastellburg mit einer Fläche von 40 × 34 m angelegt, bestehend aus einem Burghof und einer bis zu 3,35 m dicken und 4–5 m hohen Ringmauer, welche die Burg an drei Seite umgab; lediglich an der Nordostseite (hier grenzte die Burg direkt an die Düna) befand sich keine Mauer. Es wird davon ausgegangen, dass hier anfangs sehr wohl eine Mauer stand, diese aber im Laufe der Zeit – analog zu anderen an der Düna errichteten Burgen – in den Fluss gefallen ist. Vermutlich wurde das Ufer an der Burg später mit Holzpfählen befestigt. An den drei Mauerseiten war die Burg von einem 7–8 m breiten und etwa 3,5 m tiefen Graben umgeben.

Es gab zwei Tore (eines an der Nordwest- sowie eines an der Südostseite der Ringmauer), die mit Sperrbalken gegen Angriffe geschützt wurden. Eine Besonderheit für diese Zeit stellte die Mauertechnik dar, das sogenannte Schalenmauerwerk. Die Außen- und Innenseiten werden mit sorgfältig behauenen Dolomit-Steinblöcken aufgeschichtet, während das Innere des Mauerkörpers mit allerlei zufälligem Steinmaterial gefüllt ist.

Die wenigen Gebäude innerhalb der Burgmauern waren ausschließlich hölzerner Art, einzige Ausnahme stellen die Fundamente eines Steingebäudes in der Nordecke der Burg dar. Aufgrund ihrer Art als Lagerkastell gab es keine Wohnhäuser. Die Wirtschaftsgebäude lagen eingetieft mehrere Meter von der Burgmauer entfernt, das Zentrum war – mit Ausnahme eines Brunnens – unbebaut.

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Karl von Löwis of Menar: Burgenlexikon für Alt-Livland. Walters und Rapa, Riga 1922, S. 70 (Digitalisat).

- Armin Tuulse: Die Burgen in Estland und Lettland (= Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft. Band 33). Dorpater Estnischer Verlag, Dorpat 1942, S. 236ff (PDF; 15,5 MB).

- Ieve Ose: Die ersten Burgen mit regulärem Grundriss in Lettland (= Castella Maris Baltici Band 6). Savastis, Vilnius 2004, S. 141ff (PDF; 7,8 MB)