Grünes Methan

Grünes Methan bezeichnet Methan, das mittels Power-to-Gas-Anlagen aus Ökostrom gewonnen wird. Methan ist ein farbloses, durchsichtiges Gas; mittels fiktiver Farben wird die Herstellungsmethode charakterisiert. Bei grünem Methan erzeugen Power-to-Gas-Anlagen zunächst aus elektrischer Energie, die aus Erneuerbaren Energien gewonnen wurde, grünen Wasserstoff, der anschließend mit CO2 in einem zweiten Arbeitsschritt, der sogenannten Methanisierung, zu Methan gewandelt wird. Dieses Methan unterscheidet sich physikalisch und chemisch nicht von Methan aus anderen Quellen wie beispielsweise Erdgas.

Grünes Methan hat gegenüber grünem Wasserstoff den Vorteil, dass meist schon eine komplette Infrastruktur für Erdgas vorhanden ist und nicht wie beim grünen Wasserstoff erst kostspielig aufgebaut werden muss. Beispielsweise können bestehende Erdgasleitungen, Erdgasspeicher sowie Gaskraftwerke usw. genutzt werden. Der Nachteil gegenüber grünem Wasserstoff sind die größeren Energieverluste bei der Herstellung, da ein weiterer Wandlungsschritt vonnöten ist. Zudem muss das Methan, um in die bestehenden Erdgasleitungen eingespeist werden zu können, noch verdichtet werden (Kompression), was wiederum Energie verbraucht. Daher liegt der Wirkungsgrad elektrischer Energie zu Methan am Ende bei etwa 45 bis 65 Prozent, d. h., bei der Erzeugung von grünem Methan geht rund die Hälfte der ursprünglich vorhandenen elektrischen Energie verloren.[1]

Vorteile

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das grüne Methan kann wegen seiner Speicherfähigkeit eine besondere Rolle im Bereich der regenerativen Energien haben. Wie sonstiges synthetisches Erdgas kann es in das bestehende Erdgasnetz eingespeist werden. Die Energie im grünen Methangas kann so gespeichert und direkt zum Verbraucher transportiert werden.[2] Erdgasspeicher stehen in Deutschland in großer Menge zur Verfügung, weshalb sehr große Mengen Energie, auch über lange Zeit, also vom Sommer bis zum Winter, gespeichert werden können. Grünes Methan gehört damit zu den wenigen Langeenergiespeichern, die bereits vorhanden sind, siehe Speicherkraftwerk.

Nachteile

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Nachteil von grünem Methan als Speicher ist, dass der Wirkungsgrad nicht gut ist. Man verliert etwa die Hälfte der Energie, die man speichern möchte, bis das Methan in der Erdgasleitung angekommen ist.[1]

Allerdings kommt es durch immer weiter fortschreitenden Ausbau von Windkraft- und Photovoltaikanlagen immer häufiger vor, dass mehr Solar- und Windstrom vorhanden ist, als verbraucht werden kann. Es wird dann zwar Strom ins Ausland exportiert, aber wegen mangelnder Kapazitäten beim Stromnetz ist dies nur begrenzt möglich. Deshalb müssen häufig Windkraft- und Solarkraftanlagen abgeschaltet werden, und diese Energie geht dann verloren. Der Strompreis an der Strombörse in Leipzig wird dann negativ, d. h., ein Verbraucher erhält sogar Geld dafür, wenn dieser Strom verbraucht. Genau in solchen Zeiten könnte dann der überschüssige Strom als grünes Methan gespeichert werden. Der überschüssige Strom würde nicht verloren gehen.[3]

Ein weiteres Problem ist die Undichtigkeit der bestehenden Erdgasanlagen, die den theoretischen Klimavorteil gegenüber der Verbrennung von Öl durch das Entweichen des wesentlich stärkeren Treibhausgases beim Transport aus Leitungslecks zunichtemacht.[4]

Herstellung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ausgangsmaterialien für die Herstellung des grünen Methans sind Wasser (H2O) und Kohlenstoffdioxid (CO2), die in Zeiten überschüssiger erneuerbarer Energie unter anderem zur Netzstabilisierung mittels Wasserelektrolyse in Wasserstoff (H2)[5] und anschließend per Methanisierung in Methan (CH4) umgewandelt werden.

Zur Steigerung des Gesamtwirkungsgrades ist es sinnvoll, die bei der Elektrolyse sowie der Methanisierung anfallende Abwärme ebenfalls zu nutzen.[6]

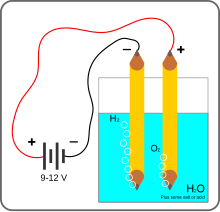

Wasserstoffherstellung durch Elektrolyse

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im ersten Schritt wird Wasserstoff (H2) aus Wasser (H2O) und elektrischer Energie hergestellt, die sogenannte Elektrolyse. Verwendet man für die elektrische Energie Ökostrom, erhält man so grünen Wasserstoff.

Zwei Wassermoleküle (H2O) werden mithilfe von elektrischem Strom in zwei Wasserstoffmoleküle (H2) und ein Sauerstoffmolekül (O2) aufgespalten.

Ein Beispiel für die industrielle Realisierung ist die Wasserstoffproduktion durch die Wind to Gas Energy GmbH & Co. KG auf dem Gelände des Industrieparks Brunsbüttel.[7]

Herstellung von Methan durch Methanisierung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In einem zweiten Schritt erzeugt man Methan (CH4) über die Methanisierung. Dazu verwendet man den zuvor gewonnenen grünen Wasserstoff und lässt diesen mit Kohlendioxid (CO2) reagieren. Dafür wird wieder Energie benötigt. Das CO2 kann dabei aus einem anderen Industrieprozess als Abfallprodukt entstanden sein, oder direkt aus der Luft gewonnen werden, was jedoch nochmals Energie benötigt (Carbon-Capture-and-Utilization).

Wirkungsgrade

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Weg | Wirkungsgrad | Anmerkung |

|---|---|---|

| Strom → Gas | ||

| Wasserstoff | 54–72 % | mit 200 bar komprimiert |

| Methan (SNG) | 49–64 % | |

| Wasserstoff | 57–73 % | mit 80 bar komprimiert (Erdgasleitung) |

| Methan (SNG) | 50–64 % | |

| Wasserstoff | 64–77 % | ohne Kompression |

| Methan (SNG) | 51–65 % | |

| Strom → Gas → Strom | ||

| Wasserstoff | 34–44 % | mit 80 bar komprimiert und zu 60 % verstromt |

| Methan (SNG) | 30–38 % | |

| Strom → Gas → Strom & Wärme (KWK) | ||

| Wasserstoff | 48–62 % | mit 80 bar komprimiert und Strom/Wärme anteilig 40/45 % |

| Methan (SNG) | 43–54 % | |

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b Synthetisches Methan: Grüne Alternative zu Erdgas – oder nicht? In: br.de. 28. Juli 2023, abgerufen am 1. Juni 2024.

- ↑ Michael Sterner, Ingo Stadler: Energiespeicher – Bedarf, Technologien, Integration. Berlin / Heidelberg 2014, S. 423.

- ↑ Negative Strompreise. In: verivox.de. 1. Juni 2024, abgerufen am 1. Juni 2024.

- ↑ Methanlecks aus Gasnetzen - Kleine Löcher, großer Klimaschaden. In: spiegel.de. 20. August 2020, abgerufen am 7. Juni 2024.

- ↑ Ulrich Eberle, Rittmar von Helmolt, Sustainable transportation based on electric vehicle concepts: a brief overview. In: Energy and Environmental Science. Band 3, Nr. 6,2010, S. 689–699, doi:10.1039/C001674H.

- ↑ Michael Sterner, Ingo Stadler: Energiespeicher – Bedarf, Technologien, Integration. Berlin / Heidelberg 2014, insb. S. 334.

- ↑ Dierk Jensen: Grünes Gas im Chemiepark. In: taz am Wochenende. Nr. 12029, 7. September 2019, S. 27 (taz.de [abgerufen am 2. März 2020]).

- ↑ Michael Sterner, Mareike Jentsch, Uwe Holzhammer: Energiewirtschaftliche und ökologische Bewertung eines Windgas-Angebotes. (PDF; 2 MB) Gutachten des Fraunhofer-Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) Kassel im Auftrag von Planet Green Energy. In: greenpeace-energy.de. Februar 2011, abgerufen am 9. April 2019.