Lutherstrophe

Die Lutherstrophe ist in der deutschen Literatur die am weitesten verbreitete Strophenform mit sieben Zeilen. Der Ursprung lässt sich bis in den mittelalterlichen Minnesang zurückverfolgen. Besonders populär wurde die Strophenform durch das reformatorische Kirchenlied im 16. Jahrhundert.

Aufbau

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Lutherstrophe weist üblicherweise das Reimschema [ababccb] auf. Die letzte Zeile kann als Waise auch reimlos ausfallen [ababccx], so fast immer im Kirchenlied. Die sieben Zeilen lassen sich in einen Aufgesang (V. 1–4) und einen Abgesang (V. 5–7) unterteilen. Der Aufgesang besteht aus zwei metrisch und musikalisch identischen Verspaaren, den Stollen. Sie sind im Wechsel von jambischen Vierhebern mit stumpfer Kadenz und jambischen Dreihebern mit klingender Kadenz gestaltet. Von ihnen setzt sich der Abgesang durch das stumpf endende Reimpaar in V. 5 und V. 6 spürbar ab. Diese Dreiteilung erinnert an die Kanzonenstrophe, aus der sich die Lutherstrophe entwickelt hat.

Das Schema nach dem taktierenden Versprinzip:

| Aufgesang |

|

a |

| Abgesang |

|

c |

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Strophe ist schon im mittelalterlichen Minnesang zu finden, wurde aber erst mit dem evangelischen Kirchenlied des 16. Jahrhunderts populär. Martin Luther verwendete ab 1523 diese Strophenform für seine frühen Gemeindelieder, daher der Name. Einige dieser Texte sind weiterhin in Gesangbüchern enthalten, etwa Nun freut euch, lieben Christen g’mein oder Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Im 17. und 18. Jahrhundert blieb die Lutherstrophe für geistliche Dichtung beliebt und fand auch Eingang in katholische Gesangbücher, zum Beispiel mit dem Lied Fest soll mein Taufbund immer stehn. Die Lutherstrophe wurde allgemein mit Kirchengesang verbunden. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert ist die Strophenform vermehrt in der weltlichen Lyrik nachweisbar. Sie wurde in satirischer und komischer Dichtung zur Parodie von Ernst und Frömmigkeit eingesetzt. Ihr Einsatz in Bänkelliedern führte dazu, dass man sich ihrer vermehrt in Romanzen und Balladen bediente. Schriftsteller der Romantik griffen auch wegen ihres ‚altdeutschen Klangs‘ auf die Lutherstrophe zurück, so dass sie noch im 19. Jahrhundert weit verbreitet war. Hochzeits-, Trink- und Frühlingslieder sind Beispiele für die Verwendung bei geselligen Anlässen. Im 20. Jahrhundert ist sie nur noch selten belegt. In elegischer Dichtung wurde sie kaum genutzt.

Beispiele

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Reinmar der Alte: Ich tuon mit disen dingen niht (12. Jahrhundert)

Originalfassung

Ich tuon mit disen dingen niht;

ich trure ein teil ze sere.

der mich so vil gesorgen siht,

ich fuerhte, er mirs verkere

uebel unde anders danne wol.

nun weis ich, was ich sprechen sol,

wan ich enkan niht mêre.[1]

Übersetzung

Ich mache nicht mit bei diesen Dingen:

Meine Traurigkeit ist doch zu groß.

Wer mich so sehr in Sorgen sieht,

fürchte ich, rechnet’s mir

übel und nicht gut an.

Nun weiß ich nicht, was ich sagen soll,

denn ich kann nicht mehr.[2]

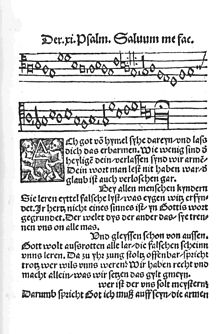

Martin Luther: Ach Gott, vom Himmel sieh darein (1524)

Originalfassung

Ach got vom hymel syhe dareyn /

vnd lass dich das erbarmen.

Wie wenig sind der heyligen dein /

verlassen synd wir armen /

Dein wort man lest nit haben war /

der glaub ist auch verloschen gar.

Bey allen menschen kyndern[3]

Übersetzung

Ach Gott, vom Himmel sieh darein

und lass dich des erbarmen,

wie wenig sind der Heilgen dein,

verlassen sind wir Armen.

Dein Wort man lässt nicht haben wahr,

der Glaub ist auch verloschen gar

bei allen Menschenkindern.[4]

Paul Gerhardt: Ich steh an deiner Krippen hier (1653)

JCh steh an deiner krippen hier /

O Jesulein mein leben /

Jch komme / bring und schencke dir /

Was du mir hast gegeben.

Nim hin es ist mein geist und sinn /

Hertz / seel und muth / nimm alles hin

Vnd laß dirs wol gefallen.[5]

Aloys Blumauer: Abentheuer des frommen Helden Aeneas, oder Virgils Aeneis (1783)

Es war einmal ein großer Held,

Der sich Aeneas nannte:

Aus Troja nahm er’s Fersengeld,

Als man die Stadt verbrannte,

Und reiste fort mit Sack und Pack,

Doch litt er manchen Schabernack

Von Jupiters Xantippe.[6]

Wilhelm Wackernagel: Noch eins vom grünen Kranze (1845)

Der schönste Ort davon ich weiß,

Das ist ein kühler Keller;

Das schnellste Geld davon ich weiß,

Das ist der letzte Heller:

Der rennt so hurtig, so geschwind,

Und ruht nicht ehr als bis er findt

Rheinwein und Muscateller.[7]

Joachim Ringelnatz: Das Mädchen mit dem Muttermal – Chanson (1928)

Woher sie kam, wohin sie ging,

Das hab’ ich nie erfahren.

Sie war ein namenloses Ding

Von etwa achtzehn Jahren.

Sie küßte selten ungestüm.

Dann duftete es wie Parfüm

Aus ihren keuschen Haaren.[8]

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Kristin Felsner, Holger Helbig, Therese Manz: Arbeitsbuch Lyrik. Akademie Verlag, Berlin 2012, ISBN 978-3-05-005909-9, S. 88.

- Horst Joachim Frank: Handbuch der deutschen Strophenformen. Carl Hanser Verlag, München / Wien 1980, ISBN 3-446-12614-7, S. 543–547.

- Otto Knörrich: Lexikon lyrischer Formen (= Kröners Taschenausgabe. Band 479). 2., überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 2005, ISBN 3-520-47902-8, S. 139 f.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Reinmar der Alte: Ich tuon mit disen dingen niht. In: Lyrik des deutschen Mittelalters. Manuel Braun, Sonja Glauch und Florian Kragl, abgerufen am 23. Mai 2024.

- ↑ Ingrid Kasten, Margherita Kuhn (Hrsg.): Deutsche Lyrik des frühen und hohen Mittelalters. Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main 1995, S. 377.

- ↑ Martin Luther: Ach got vom hymel syhe dareyn – Wikisource. Abgerufen am 23. Mai 2024.

- ↑ Martin Luther: Ach Gott, vom Himmel sieh darein. Mit Vertonung. In: Christliche Liederdatenbank. Abgerufen am 23. Mai 2024.

- ↑ Paul Gerhardt: Ich steh an deiner Krippen hier. In: Johann Crüger (Hrsg.): Praxis Pietatis Melica. Berlin 1653, S. 197.

- ↑ Aloys Blumauer: Virgils Aeneis, travestirt. In: Projekt Gutenberg. 1783, abgerufen am 22. Mai 2024.

- ↑ Wilhelm Wackernagel: Weinbüchlein. Weidmann, Leipzig 1845, S. 65 (digitale-sammlungen.de).

- ↑ Joachim Ringelnatz: Allerdings. Ernst Rowohlt Verlag, Berlin 1928, S. 144.